云秀梅、蒙古人应该记住的名字

2021/08/10

国家通用语与民族通用语的两立双赢路径

国家通用语言和自治区民族语言的两立双赢路径

——内蒙古民族教育的教学语言文字不能变

© Ya TegusBayar / 央· 特古斯巴雅尔(内蒙古大学教授)

【内容提要】本文思考了“统一的多民国家”中的国家通用语言和少数民族语言的平等存在的地位和意义,从制度设计角度论述了国家要通过“汉语等级考试”等方法,保障和认定少数民族成员的国家通用语言的水平,而不是要检点中小学生的每个教学环节和学习过程来确立通用语言,更不是要牺牲和抛弃教学语言母语来实现,它的结果是相反的,它只能造就“半语者”。并指出目前所云的“双语教育”,其实应该是“双语者教育”,它的目的要从终端“成品”上再就“双语者”,而不是它的“生产过程”。

本文近4900字,仅读结论,即可管窥。为了方便读者,结论写在文头。

【关键词】国家通用语言,蒙古语言文字,“汉语级别考试”,“双语者教育”,教学语言。

一、结论写在文头:蒙古族教学语言即蒙古语言文字不能变

1、蒙古母语者的“第二语言”即国家通用语言习得的水平,要通过“汉语等级考试”来认定。蒙古语水平的认定,在自治区内也要有相同的等级测试。这是一种制度设计,是国家通用语言文字和少数民族语言文字两立双赢的路径。

2、目前在内蒙古风传的所谓的“双语教育”,恐会导致母语教育和国家通用语言教育的分离和对立,并有牺牲、抛弃和忽略蒙古语言文字教育的倾向。然而从长远看,母语教育的弱化和缺失,不但不会有助于国家通用语言的习得,反而有损于对它的深入学习。它在终端上造就的只能是众多的“半语者”,当然不否认它也有因人而异的少数例外。

3、把“双语教育”当作“双语者教育”来理解,这样才不致误解。“双语者教育”要关注的是“成品”质量(双语者人材),而不是“生产”环节过程(如授课年龄年级等),更不去监视“生产线”工具(教学语言的使用)。

4、蒙古族的第二语言习得即国家通用语言学习的教育,要向汉族的第二语言即汉族英语教育看齐,它们的初学年级要相同(目前是三年级),教学语言都要使用各自的母语。当然,蒙古族对这两种语言的态度是不同的,要内外有别,但在客观上它们都为第二语言,其习得规律是一样的。当然,蒙古族学生也有学习英语的必要,这也可以从三年级始,只要用母语教,可以接受。

5、只要不是要“毁人不倦”,不是要把每一代蒙古族学生废掉在他的人生起跑线上,那么,蒙古族中小学的教学语言即他们的母语蒙古语言文字不能变,它如同汉族学生的教学语言即他们的母语汉语汉文不能变一样。

二、通过“汉语级别考试”来保障国家通用语言的学习和使用

中国宪法“序言”指出:“中华人民共和国是各族人民共同缔造的统一的多民族国家”(见《中华人民共和国宪法》,人民出版社,2018年,北京,第5-6页)。在这个多民族国家中“国家通用语言”是十分必要的。众所周知,中国现行通用语言是汉语,少数民族人员作为中国公民,在其人生早些的年龄段上要基本掌握或完全掌握汉语是十分必要的。

对少数民族或蒙古族公民所掌握的汉语水平,可以由中国各级教育部门通过“汉语级别考试”来认定和把关。目前,教育部已有现成的“汉语级别考试”模式和和水平测试办法可借鉴。这种汉语水平测试,不仅适用于少数民族学生,甚至对汉族学生也是适用的和必要的考核。

这是一种制度设计。对蒙古族的汉语级别考试的成绩,要与他们的内地升学、外地就业和考公务员等资格挂钩,这样就从制度上保障了国家通用语言在少数民族中的通行。

笔者认为,基本掌握水平的测试年龄段应该在18岁高中毕业时,完全掌握水平的测试阶段要在22岁大学毕业时。具体实施中,根据本人自愿,可以提前1-2年或延后1-2年受试,并允许多次考试,直到达标为止。

三、通过“蒙古语级别考试”来保障少数民族语言文字的学习和使用

宪法法定的“统一的多民族国家”中,除了必须掌握国家通用语言之外,也要传承和发展各个少数民族的语言和文字。我们中华人民共和国既然是“多民族国家”,那么,组成这个国家的所有民族的语言文字都是中国的语言文字的一个组成部分,其性质与汉语言文字相同,是中国的宝贵的精神资源和文化实力之一。我们不能只根据某个语言文字的使用人数而作取舍。

宪法(总纲第四条)明文规定:“中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系……”,“各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由……”等(见《中华人民共和国宪法》,人民出版社,2018年,北京,第8页、第9页)。这是在法律上保障了少数民族语言文化资源的传承。

少数民族语言文字虽然不是中国国家通用语言文字,但它在法律上自然与汉语言文字具有同等地位。它本身也是中国各民族传统文化的载体之一和文化资源之一。因此,少数民族语言文字,不仅要由每一个少数民族成员来传承和使用,居住于民族地区的汉族部分成员也有权学习和使用的。只有这样,各民族之间才能建立牢固的“平等团结互助和谐关系”,才能做到现实的和具体的民族平等和民族团结。

为了评价和认定民族地区各族公民对少数民族语言的掌握程度,国家和内蒙古教育部门同样可以设立“蒙古语言等级考试”制度,其办法可与上述汉语等级考试相同,并将其成绩与民族地区升学、就业和公务员考试资格挂钩。

这是从具体制度上解决中国各民族语言文字问题的有效办法之一。它在各个少数民族对“统一的多民族国家”这一共同的祖国的真正认同上,将有不可估量的功能,将会起强有力的促进认同的作用。这也是中国各民族的语言文字文化平等原则问题,是中国各民族间保持平等和团结的制度保障之一。

四、第二语言的过早学习和母语缺失的人生阴影

人类在幼儿期间不通过刻意学习而自然获得的语言是母语。母语是和父母之爱相关联的,它对每个儿童的内在意象、思维形成、信任对话、情感投入、幼年体验以及少年时期的身心健康和培养健全的思维等方面,具有不可估量的积极意义,而且它的影响将是终身的。

孩童在幼儿时期无师自通的母语,也需要有一段巩固的过程,这个大概需要学习到12-13岁左右。不然,过早地学习第二语言,将会冲淡和破坏他尚未巩固的母语结构,将会严重阻碍人的内在语法的生成和思维的逻辑条理化。过早的学习使儿童感到无所适从,脑中产生词义抵消和言语混乱等负面阴影。

过早地学习第二语言,虽然在某种程度上也能习得,但往往使他们失去深度,将来他们不能成为真正的“双语者”,而是成为思维有缺陷的“单语者”,甚或成为哪个语言学得都不彻底的“半语者”。这样,他们将来不但不能胜任做科学研究工作,很可能还产生犯罪欲望和自杀倾向等不健康心理。这写现象虽然说因人而异,但不是耸人听闻。这方面的研究,国内也有,国外犹多。

目前,汉族小学生一般从三年级开始学习英语(部分更早)。本人认为,三年级还是有些过早,起码等到五年级为宜。在我们的邻国日本,正式和严格的英语授课是从初中一年级开始的。人们羡慕日本的诺奖,而它与日本人基于母语的思维的严谨性不无有关。

五、最佳的教学语言是母语

目前,国内普遍使用“双语教育”这一名称,它是由英语“bilingual education”翻译而来的。其中“bilingual”基本指“双语者”,它是着眼于一个人习得第二语言而最终成为“双语者”这一意义上而言,而不是指接受第二语言教育的具体教学环节和过程。

培养双语者,决不是忽视和抛弃他的“母语”能力,而是在他母语基础上要加上“第二语言”习得,所以才叫做“双语者教育”。

然而,某些人歪曲了“双语者教育”的正确含义,好像取消和弱化受教育者的母语才是“双语教育”,而且它只关注教学环节过程,甚至要在教学语言中牺牲和抛弃母语。这样显然会产生名实不符的现象,它不是“双语教育”,而是“单语教育”,它要培养的不是双语者,而是“单语者”。

至于语言教学中所使用的教学语言,它只能只有一个,即母语,它至少在中小学阶段是这样的。任汉语母语者或蒙古语母语者或其他母语者,无论要学习 第二、第三语言,其初级、中级阶段所使用的教学语言,最佳的还是他的母语。外语学习中虽然有“情景教育”等理论和教法,但它是在受教者有一定的外语基础之后才可以进行。不然,它的效果一定相反。

授受第二语言教育中坚持使用母语的教学语言,也关系到第二语言习得的速慢等效率问题。如果学习者的母语水平高,思维逻辑清晰,理解力强,那么,他在相对短的时间之内(一般在1-2年),能够全面习得第二语言,即在听、说、读、写能力上可以达到优秀水平。这样,它在总的付出上节省了不少时间和精力。

如果小儿母语尚未巩固之际,过早地开始学习第二语言,加之不使用母语这个教学语言,那么,这样的学习无异于把孩子陷于思路不清和词义纠结的一头雾水之中。在这种教育之下,受教者为第二语言习得而付出的时间和投入的精力不能说不充分,但从总的结果上看,他习得的第二语言还是半生不熟,深度不够。他也许很早会说些第二语言语句,但会停止在尚欠火候的低水平状态而不能向高级别第二语言前行。这样的“双语教育”是否在害人子弟?

目前在国内,英语从幼儿园学起,经过中小学直读到研究生,还不会深度说写的很多。这种“半语者”的典型,不但不乏其人,而且比比皆是。这是违背了人类儿童第二语言习得规律而造成的。

这在欧美也许有些不同。因为他们的语言绝大多数都是同为印欧语系语族,互相相近相似,所以一些人很容易学成“双语者”。而汉语和蒙古语完全不同,某些表达正好相反。目前有些机构要把蒙古族幼儿园办成“双语幼儿园”,而它造就的几乎都是“伴语者”,即他们说话只会混合,而不会说完整的语句。“伴语者”将来会做科研吗?

我国要培养的,应该是少数民族母语和国家通用语言的“双语者”人才,它所要的应该是最终的“产品”或“成品”(双语者),而不是要盯着看“产品”的“生产”过程(教学环节)和“生产线”运转(教学语言是否通用语)。而按某些人所要实施的所谓的“双语教育”,它教育出来的终端 “产品”不但不是深度“双语者”,甚至连精通国家通用语言的“单语者”都不是,它只能“收获”一些低级别层次的“伴语者”或“半语者”而已。这不是对国家所提倡的通用语言教育的亵渎吗?

“双语者教育”要关注的不是中小学每个年级的教学环节和过程,更不是小学一、二年级的教学语言是否使用了国家通用语言等这种本末颠倒的问题,而是要通过“汉语级别考试”来考核和鉴定它的终极“产品”即可。

六、蒙古族的“双语者教育”要向汉族“双语者教育”看起

在整个人生成长中,母语到底起了怎样的作用和分量?他的功能如何?究竟从几岁开始授受第二语言教育为宜?对这些问题要作出恰如其分的回答是很不容易的。它是科学研究的长期课题。

那么,在内蒙古怎样进行“双语者教育”呢?在这一点上,要向汉族“双语者教育”看齐就行。因为汉语母语者也有“双语者教育”,即他们除了学习汉文母语以外,也要学习英语。

据本人了解,目前汉族小学从三年级开始授受英语,并有用汉文编纂的中小学各年级英语课本,并且它授课所用的教学语言都是学生们的母语即汉语。这是自然的和理所当然的。

英语是汉族学生的第二语言,它如同汉语是蒙古族学生的第二语言一样。当然,英语对中国而言,是外国语,而汉语对蒙古民族而言,不是外国语,而是我国国家通用语言。蒙古族对这两种语言的主观态度、认识角度和亲疏感等不同。蒙古族是内外有别,对国家通用语言总会有熟悉感而没有任何抵触感,因为它对蒙古族而言,也是十分必要的语言。同英语和汉语的接触率也不同。但从客观角度而论,它们同样是第二语言。

因此,蒙古族学生汉语初学的年龄和年级,应该要和汉族学生初学英语的年龄和年级相同,即按目前的小学三年级开始为宜。中小学阶段所用教学语言,当然也同汉族学生一样,都必须使用他们各自的母语。

对蒙古族学生授课中使用汉语教学语言,如同对汉族学生使用英语教授英语课一样,是不可取的。其不合理性明显,学生的理解和掌握的效果、效率都是可想而知。假如在英语教学中老师一开始就使用英语来授课,学生的学习能够成立吗?政治思想、历史教学等等都要采用英语教学语言来授课?这是不可想象的事情。

蒙古族学生也有学习英语的必要,但有些地方给蒙古母语者用汉语来教授英语,它如同为汉族母语者用日语教授英语一样,可叹和可悲!(2020年7月18日)

(作者央·特古斯巴雅尔;)

2021/08/07

2021/08/06

2021/07/09

内蒙古自治区民族学校应坚持实施第一类双语教学模式

内蒙古自治区成立以来,内蒙古各族人民在中国共产党的正确领导下,大力发展内蒙古民族社会经济文化,把优秀的民族文化科学地传承至今,势头良好。这是蒙古民族对中华文化的繁荣发展以及世界文化的多样化发展做出的重要贡献。民族文化传承离不开民族教育,内蒙古自治区现行的民族教育体系是党的民族政策的实践,也是党和国家几代领导人的关怀下教育工作者们不断努力下逐渐成熟的教育模式。内蒙古民族教育的理论与方法在其形成过程中,促进了各族人民的团结,培养出大量的爱党爱国的高素质民族领导干部和各类专业高级人才,为边疆社会安定团结积累了科学的经验。

双语教学是国家在少数民族地区实施的基本教育模式,少数民族学生通过双语教学掌握本民族语言文字的同时兼通国家通用语言文字。内蒙古实施的双语教学有第一类双语教学和第二类双语教学之分,以第一类双语教学模式为主体。

最近,极个别人提出在内蒙古自治区民族学校实施第二类双语教学模式,即以汉语教授所有科目,加授蒙古语文的模式,试图削弱少数民族语言教学。此类提议否定建国以来国家施行的民族政策的正确性和有效性,破坏民族团结,甚至制造社会恐慌。因此,我们坚决反对个别人提出的这种非科学的破坏性“创新”教学模式,建议坚持现行的蒙古语为所有科目的授课语言,加授汉语的第一类双语教育模式。

一、国家推行国家通用语言文字政策是国家统一和民族团结的需要,每一个中国人有必要学习和使用国家通用语言文字。内蒙古自治区各级民族学校也积极落实该政策,成果十分显著。但在少数民族地区,通用语言文字的实施和使用是一个严肃严谨的问题。不能搞“一刀切”,不能不顾及民族地区的历史和传统,不能推行加速民族语言文字消亡的不利措施。

二、有些人认为只有推进普通话才可以增强国家认同,培养爱国情感。这种说法是对使用少数民族语言人群的爱国情感的质疑,甚至否定。在内蒙古自治区,日常使用普通话的人群和日常使用蒙古语的人群同样的爱国,他们共同建设祖国北疆,都为国家的繁荣富强做出了巨大贡献。内蒙古自治区民族学校一直以来使用蒙古语进行的爱国教育是成功的,并没有出现因为用民族语言受教育而使国家认同减弱的现象。

20世纪60年代,国家遭逢三年严重自然灾害期间,内蒙古大草原养育三千南方孤儿的草原额吉们,她们基本上不会说汉语,但她们对祖国的爱和责任一样的深沉厚重,她们把素无血缘关系的这些南方三千孤儿称为“国家的孩子”,倾注心血把他们养育成人,为国家做出了重要贡献。

学者那顺巴依尔(2014)在长期观察中国与蒙古国之间穿梭的卡车司机等蒙古族群体时发现,用蒙古语接受教育、日常使用蒙古语的这个群体虽然每天与境外的同胞打交道,但他们的国家认同十分明确。他们坚决认为自己是中国人,同时也是蒙古族人,他们的国家认同和民族认同并不矛盾。今年,疫情肆虐祖国大地,内蒙古数百名医务战士奔赴武汉重灾区。其中就有多名蒙古族医护人员请愿加入到援鄂医疗队,在祖国危难之时挺身而出,表现出崇高的爱国主义之心和报国之志。

三、2018年教育部提出语言扶贫攻坚战计划,旨在使贫困群众掌握国家通用语言,从而获得更多的就业机会,更容易脱困。内蒙古的部分区域深受西部山西方言影响无法达到普通话标准,汉族聚居区和民族聚居区同样需要普及普通话,扩大就业渠道。在内蒙古的牧区,汉语水平与人均收入之间事实上尚未呈现明显因果关系。

讷木和(2009)利用牧户调查数据对人均收入和汉语水平之间做了回归分析。分析结果显示,控制其它因素后的回归系数为-263.35,显著度为0.70,说明汉语水平对牧民收入并无显著影响。农村牧区的贫困有其深层的原因,而绝非使用蒙古语所导致。

我们近几年在牧区实地调查时观察到,尽管偏远牧区的牧民日常生活中普遍使用蒙古语,普通话不流利,但因为草原生态环境好、人均草场相对大,生活反而富足。另一方面,这些偏远地区的年轻一代牧民使用普通话交流已经没有任何障碍。这里想强调的是,我们不是认为牧区不需要普及普通话,而是提倡在牧区不能以突变教学模式这样过激的方式推进普通话,而需要逐步稳健地加强普通话教育。

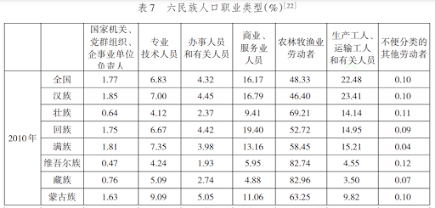

四、普及国家通用语言文字工作在内蒙古自治区蒙古族中取得了巨大的成就。我们在日常教学工作和社会调查中注意到年轻一代蒙古族人,尤其90后和00后群体中基本不存在普通话水平低的问题,他(她)们普通话讲得比只会讲方言的汉族群众标准很多。内蒙古自治区是以蒙古族为主体,汉族占多数的民族自治地区,汉族人口占比80%以上,汉语的环境非常成熟,蒙古族年轻一代比长辈们更容易掌握汉语。新时代,他们正在以更主动,更多元的方式接受着汉语,甚至已经出现蒙古语授课学生的母语水平普遍低于汉语或英语的现象。

据统计,内蒙古蒙古语授课学生的人数逐年下降。目前,蒙古语授课学生的数量只占蒙古族学生数量的不足三分之一,也就是说绝大多数蒙古族学生正在接受汉语教育,而不是母语教育。

母语教育面临如此窘态之现状下,刻意推行汉语授课,只能加快少数民族语言文化的消亡速度,这不符合多民族守望相助、共同发展的大方针。不顾蒙古族年轻一代人已经熟练掌握国家通用语言文字的实际,强行推行第二类双语教学模式,倒不如对外出务工的农村牧民工进行针对性的普通话培训,其社会效益更佳。

五、内蒙古自治区民族教育辉煌成就是几代人在党的领导下实行正确的民族教育政策的结果。成千上万的人民教师依然在各级民族学校的教育工作岗位上辛勤工作。取消蒙古语授课课程将会导致许多教师面临更换工作岗位甚至失去工作,定会引起教师、家长、学生的强烈发对。疫情导致全社会就业压力增大的今天,对整个教育系统进行人事调整极易造成社会结构性动荡,对民族地区社会稳定极其有害,后果十分严重。

政策突变不仅对在岗少数民族教师带来影响,同时波及内蒙古几所高校蒙古语授课师范类专业的大面积调整问题,涉及面非常广,社会影响非常大。

六、国家相关政策法规中已经十分明确地阐述了民族教育中少数民族语言与汉语之间的关系。1987年,国家教育委员会(现教育部)颁布《全日制民族中小学汉语文教学大纲》首次明确规定了少数民族学校汉语文教学的特殊性——“第二语文教学”。2002年教育部颁布的《全日制民族中小学汉语教学大纲(试行)》,将少数民族学校汉语文课的性质从“第二语文教学”,进一步明确为“第二语言教学”,大纲的名称也从“汉语文教学大纲”改为“汉语教学大纲”。2013年教育部最新颁布的《民族中小学汉语课程标准(义务教育)》强调应“遵循汉语作为第二语言的规律,正确把握汉语教育的特点。(王本华,2006)

因此,汉语课程在实践中重视的是汉语言学习的工具性,这与作为母语的 “蒙古语文”课程学习性质是有区别的。蒙古族学校的母语课程和第二语言课程名称应该分别用“蒙古语文”和“汉语”表述,然而很多研究中的表述不准确,从而影响语言课程的权重系数。实际上,内蒙古在实施双语教学过程中,已经不必担心年轻一代会在学习和掌握汉语时所面临的学习困难(以上有论证),而是应该关注汉语授课有可能带来的认知困难。认知能力发展的最大困难一方面是母语表征的感性经验和认知结构在教学过程中难以被知觉,另一方面,少数民族生活、生产的世界,他们的历史、文化和语言的特征很难在教学中呈现显性化。

因此,实施第二类双语教育模式违背少数民族学生的认知规律,违背教育规律。

在统一多民族社会主义大家庭里,各民族语言文字具有平等地位,使用本民族语言文字接受教育的权利具有《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民族区域自治法》及其他政策法规的依据与保障。依法治国,依法行政,依法发展各民族文化教育,才是加强民族团结,加强各民族文化交流,巩固统一多民族国家稳定团结发展的必不可少的重要因素。

综上所述,内蒙古自治区当前实施的第一类双语教学模式为国家统一、民族地区发展和民族文化繁荣发挥了重大作用,可以说,内蒙古从建国至今坚持实施的第一类双语教育模式作为成功的教育政策已被历史验证,也正在发挥其应有的教育功能,正在培养热爱祖国、拥护共产党的双语人才和社会主义建设者。基于此,我们认为,我们坚持:完全有理由将这一已被事实证明是有效的科学的合理的第一类双语教学模式,继续施行下去。而强行导入第二类双语教学模式会导致民族文化教育的迅速衰退,破坏少数民族地区安定团结的局面,或许使来之不易的模范少数民族自治区经验一败涂地。

总之,我们建议,我们坚决主张在内蒙古自治区民族学校继续实施原有的第一类双语教学模式。

讷木和(内蒙古大学蒙古学研究中心)

塔娜(内蒙古师范大学外国语学院)

阿拉腾嘎日嘎(内蒙古民族大学蒙古学学院)

杨艳蕾(沈阳师范大学教育经济与管理研究所)

nemkhee@imu.edu.cn

2021/07/06

因反对“二类双语”而被诬陷为腐败分子的通辽市教育局长高娃

内蒙古自治区通辽市蒙古族中学校长高娃:献丹心睿智 谱民族教育新篇

来源:共产党新闻网 2009年11月04日17:25

二十三年斗转星移,二十三载沥风沐雨。她二十三年如一日辛勤耕耘在民族教育这片热土上,把自己的青春、智慧和力量无私地奉献给了她所挚爱的民族教育事业,用自己的赤诚之心和聪明才智培育了一批又一批蒙古族孩子全面健康成长。作为教师,她被评为全国中小学优秀外语教师,内蒙古自治区优秀教师、学科带头人、中学特级教师、优秀教学能手,荣获自治区人民教师园丁奖;作为班主任,她多次被评为自治区、市级模范班主任;作为共产党员,她多次被评为通辽市优秀共产党员;作为校长,她先后管理的两所学校均以良好的办学条件、出色的教学质量、浓郁的民族特色居于自治区同类学校首位,得到社会各界的高度评价。她,就是自治区劳动模范、自治区民族团结进步模范个人、通辽市“三八红旗手”——通辽蒙古族中学校长高娃。

高娃,女,蒙古族,在职研究生学历。她于1986年大学毕业从教23年来,呕心沥血,默默奉献,一步一个脚印,从一名普通的英语教师、班主任到教研组长、教务处主任、业务副校长,2003年任通辽市蒙古族学校校长、党支部书记,2006年12月至今任通辽蒙古族中学校长。2008年当选通辽市第三届人大常委。

情系发展 锐意改革 打造民族教育品牌学校

高娃同志的身上,有一种敢为天下先的精神,有一种雷厉风行的作风,有一种推动民族教育快速发展的强烈愿望。作为校长,她有胆识,有魄力,具有强烈的事业心和责任感,善于理清发展思路,明确发展目标,对学校实行科学化、制度化、规范化、人性化管理。

通辽蒙古族学校原来是一所只有16个教学班、不足500名学生的蒙古语授课普通学校,在学校发展举步维艰的关健时期,组织上任命她为校长,临危受命的她以推动学校发展为已任,锐意进取,大胆改革,紧紧抓住改善办学条件、强化学校管理、提高教学质量三个关键环节,经过三年的辛勤努力,通辽蒙古族学校的面貌发生了前所未有的巨大变化,办学条件达到自治区同类学校前列,教学质量达到历史最好水平,连续3年中考成绩稳居榜首,学生在各项竞赛活动中连创佳绩,获得了良好社会声誉和办学效益,学校规模扩大到41个教学班、在校生近3000人,成为通辽市乃至内蒙古自治区规模最大、特色最鲜明的民族义务教育学校,成为民族学校发展的一面旗帜。她管理的通辽蒙古族学校以“蒙汉兼通、三语并进、素质全面、和谐发展”的特色,先后被评为通辽市“文明单位”、“师德师风建设先进单位”,“民族团结进步模范单位”,内蒙古自治区“首批民族教育科研实验示范学校”、“红领巾示范学校”、“群众体育先进集体”,中国“平安校园”最佳学校。

高娃同志勤奋务实的工作态度、高超的学校管理能力、干练的工作作风得到了通辽市委、市政府的充分肯定,2006年12月她被市委破格提拔,调任通辽蒙古族中学校长。她深知自己肩负的民族教育发展的任务更重了,但她毫不退缩,凭着对民族教育的无限热爱之情,凭着多年的教育教学管理经验,积极投身到学校管理的各项工作之中。她明确提出了“在继承中创新,在创新中发展,在发展中提升”的办学指导思想,确定了“以人为本和谐校园、教学为中心注重科研、改革创新突出特色、促使每个学生最优发展、为学生终生幸福负责”的办学理念和“依法治校、以德立校、标准建校、民主理校、科研兴校、质量强校”的办学思路。在新的岗位上,她一如既往地勤奋进取,忘我工作,在她的带领下,通辽蒙中教学井然有序,师生员工精神饱满,学校整体水平上了一个新台阶,特别是高考升学取得了突破性进展,2007年,高考上线绝对人数名列全市蒙汉高中之首,并实现连续四年包揽全区蒙授理科状元,高考成绩在通辽市取得12项第一名;2008年高考二本以上上线人数突破千人大关,各学科成绩均列通辽市第一位,综合成绩名列自治区同类学校榜首;2009年,高考二本上线率超过70%,高分人数和重点率再创新纪录,特别是力夺自治区蒙授文科状元和理科自然分第一名。学校前后被授予全国少数民族示范性学校、民族团结进步模范集体、教育信息化示范基地,自治区文明单位、示范性普通高中、普通高中管理先进学校、现代技术教育先进学校、民族教育科研和实验示范学校、学习使用蒙古语言文字先进集体等荣誉称号,被广大干部群众誉为“科尔沁民族英才的摇篮”。高娃同志以其扎实的工作作风和出色的工作业绩,于2007年荣获“自治区民族团结进步模范个人”称号,2008年1月当选通辽市第三届人大常委会常委。

心系师生 以人为本 营造和谐向上发展环境

高娃同志工作作风雷厉风行,执行政策一丝不苟,坚持原则铁面无私,但她对教职工、对学生却始终饱含深情,把以人为本的理念贯穿到学校管理的各个环节。她善于营造和谐的工作氛围,积极推行民主管理、依法治校,多方调动教职工的积极性。学校大事都经领导班子集体研究决定,事关学校发展的重大事项在广泛征求教职工意见的基础上,交由教代会研究讨论。她关心教职工的工作、学习和生活,经常慰问有困难的教职工,帮助解决实际问题。每年春节前,她总是要到困难教职工家走访,问问过节的东西是否准备齐全,协调解决具体困难;对代课教师她关心爱护,嘘寒问暖;对离退休教职工她不忘慰问、探望,倾听他们的心声;对汉族教职工更厚爱一分,把增进民族团结体现到具体行动上。教职工劳动她在现场边干边组织指挥;教学检查她和分管教学的领导一起听课评课。她长期坚持加班加点工作,每天总是第一个到校,最后一个离开,每次的寒暑假基本都在学校度过,每年除夕夜她都坚持在学校值班,她以自己的实际行动为全校师生作出了表率。

为了让广大师生有一个更加舒适的办公学习环境,她克服困难,多方筹措资金1000万元,为全校各班级全部安装了多媒体教学设备,各科室、教研组都配备了电脑,并重新装修了多媒体阶梯教室、多功能播放厅,翻新了旧办公楼,维修了教学楼、宿舍楼,改造了学生食堂,建成了塑胶田径运动场。近两年学校对硬件建设的投入大、步子快,彻底改变了我校设施设备的简陋、落后面貌,对今后的发展莫定了坚实的基础。

2009年经自治区批准立项的学校实验综合楼项目已经启动,预计今年完工,这将进一步改善办学条件,为通辽蒙中继续开展优质化教育莫定坚实的基础。她还多方协调资金,对学校教职工家属区路面、照明设备等进行一系列改造,解决了路面凹凸不平、下雨泥泞难行的问题,得到了教职工和居民的一致好评。凭着这样热情周到的关怀,她和教职工心心相印,教职工把校长当作自己的贴心人,全校上下人心思进,营造了积极向上、团结和谐的良好发展环境,有力地推动了学校的各项工作。

身系课堂 深化教改 提高学校教学质量

高娃同志曾说:“一站上讲台,就进入一种境界,看到的是期盼的眼神,感到的是神圣的责任”。作为教师,她怀着强烈的事业心和高度的责任感,率先闯出了一条适合蒙古族学生特点的英语教学新路子,成为通辽市乃至内蒙古自治区民族学校中最早尝试英语教学的“探路人”,在民族学校外语教学领域开辟了一片崭新的天地。自1992年以来,她所教班级学生 的英语成绩一直在全市乃至全区民族学校中名列前茅,她的学生阿荣高娃成为北京师范大学第一位接受过蒙语基础教育的外语系研究生,学生伊丽古玛英语高考获得148分,成为通辽市蒙古族学校历史上第一位考入清华大学的学生。她培养了一大批蒙汉兼通又懂英语的优秀人才,成为各行各业的中坚力量。她坚持以一名教育专家的标准严格要求自己,增强科研意识和能力,先后发表了《初中蒙语授课学生英语课的教学体会》、《优化“三语”教学整体改革实验研究报告》等十余篇有影响的论文,并有多篇论文获自治区教育教学成果奖,有的论文还填补了民族学校外语教学的空白。因为出色的业务能力和严谨的治学态度,自20沮年起,高娃同志一直兼任自治区“三语”教学研究会理事、自治区教研室兼职教研员、内蒙古教育学会蒙古族中小学英语教育专业委员会成员、通辽市语文教学研究会副会长等职务,并多次为各盟市学校做示范课,对民族学校的教育教学改革起到了很好的示范作用。

她积极承担和组织实施教育科研课题,深化了教育教学改革。她牵头组织实施的《优化“三语”教学的整体改革实验研究》课题,获通辽市科学技术进步二等奖;承担的《探索适合少数民族地区外语教学法》课题,顺利通过国家教育部重点课题组验收并得到好评。在她的带领下,2007年以来,通辽蒙中成功申报国家级教科研课题2个,自治区级课题5个。她主持申报的《蒙古语授课高中自主创新学科教育和谐体系的实验研究》课题,被批准为中央教育科学研究所“十一五”重点课题《西部民族地区中小学幼儿园自主创新教育和谐体系实验与研究》子课题,通辽蒙中被国家教师科研基金“十一五”规划重点项目自主创新教育研究课题组确定为实验基地。通过深化教育科研和教学改革,通辽蒙中教学质量一直保持在自治区同类学校首位。

爱洒校园 全面育人 促进学生健康成长

高娃同志一直认为,爱学生是教师教育学生的起点和基础,是德育工作的一把钥匙。她凭着一颗爱心来做教育工作,把热爱学生贯穿于教育教学工作的全过程,尊重学生的人格、兴趣、爱好,了解学生习惯以及为人处世的态度、方式,帮助学生树立健全、完善的人格。

1988年,她刚开始做班主任工作就遇上一个棘手的问题。当时班级中有个叫朝鲁的学生,打架斗殴无所不做,让她极为挠头。但她还是静下心来,认真寻找原因,了解到朝鲁的父亲是植物人,母亲也没有工作,靠打些零工维持生计,家境十分贫困。了解情况后,她主动担当起家长的职责,对朝鲁同学情感上关爱,生活上资助,学习上帮助,在她的爱心感化下,朝鲁同学改掉了坏毛病,学习成绩稳步上升,顺利考入高等学校,现已成为通辽市公安局的一名优秀干警。作为班主任,她既像慈母一样时时关心爱护学生,又像严父一般处处严格要求学生,无私的爱心和身体力行的模范行为,带出了一个个团结和谐、积极向上的班集体。从1989年到2003年,她所带的班级7次被评为市级、自治区级先进班集体,她本人也曾先后6次被评为市级、自治区级模范班主任。

担任校长之后,她仍然时刻牵挂着学生,在办学中始终突出德育为首的原则,促进学生全面发展。为了保证不让任何一名学生失学辍学,在她的倡议下,学校设立了助学金和奖学金,每学期都对品学兼优、家庭贫困的学生颁发奖学金和助学金,并对特困学生减免学杂费。仅2008年,学校就为贫困生减免各类收费27万元,协调有关基金会和社会各界捐助15万元,受资助的学生达300余人。2007年,学生哈斯敖其尔、白曙明不幸患上过敏性紫癜和白血病,由于家庭贫困,无法支付昂贵的医疗费,高娃同志得知情况后,立即在全校范围内发起捐款倡议,为两位同学捐助人民币17.2万元,使他们的疾病得到及时有效的治疗,顺利返校读书。在通辽蒙中,学生们喜爱她,崇敬她,亲切地称她为校长妈妈。

传承文化 特色办学 深化民族学校办学内涵

高娃同志认为,传承民族文化、突出民族特色是民族学校的重要标志,也是民族学校办学需要遵循的基本原则。她高度重视校园民族文化建设,积极营造具有浓郁蒙古民族特色的文化氛围,办公楼、教学楼内的走廊墙壁上悬挂着介绍蒙古民族历史和传统文化的图片,不仅散发着浓郁的民族气息,而且让 师生了解了民族的历史和文化,起到了潜移默化的教育功能;综合楼的楼梯口摆放着美丽的盆景,营造了优美典稚的氛围,使人心情舒畅愉快;学生食堂里悬挂气魄宏大的蒙古民族画卷,学生宿舍中由学生自己设计布置民族文化墙,校园环境建设无不体现出鲜明的民族文化和丰富的人文内涵,起到了环境育人的功能和导向效应,大大提升了学校的民族特色和办学品味,对打造学校优质教育品牌产生了巨大作用。

高娃同志注重把民族文化融入教育教学活动全过程,在她的倡导下,学校把具有浓郁民族特色的安代和搏克引入教育教学活动之中,“编的“安代健钾” 2007年在“全国亿万青少年阳光体育运动”展示大会上获团体总分第二名,2008年被自治区体育局向全区中小学校普及推广,2009年被确定为“欢乐草原全区健身大会”比赛项目。2009年,男子搏克队在全区中学生搏克锦标赛中夺得团体第三名的优异成绩,并获体育道德风尚奖。坚持每年举办一次校园蒙古语歌曲大赛,发挥民族歌曲的感染作用。在她的指导下,2007年,通辽蒙中学生自编的民族舞蹈“欢腾”、独唱“辽阔的草原”分获全市校园文化节舞蹈类和声乐类节目第一名,教师自编的好来宝《神奇的科尔沁》荣获第一名,并摘取了创作奖。2008年通辽蒙中学生参加八省区蒙语歌曲大奖赛,有2人获奖。

高娃同志常说:“献身民族教育事业是我毕生的追求,为了培养更多的高层次人才,我愿付出全部的心血和智慧。”在23年的教育生涯中,她用实际行动兑现着自己的诺言,实践着自己高尚的人生追求。在民族教育事业蓬勃发展的新形势下,她正以雷厉风行、一丝不苟的作风,勤奋进取、勇于创新的精神,用爱心和智慧谱写着民族教育的新篇章。

来源:国家民委网站

(责任编辑:常雪梅)

2021/06/21

蒙古独立建国的意义

蒙古独立建国的意义

历史证明:刚毅英雄陶克陶胡当年的决断与抗争,也许是正确和明智的。蒙古国的独立建国,对于整个蒙古民族的生死存亡,意义重大。英雄的亲族后代,两个国度,两个完全不同的结局。

2021/06/15

昂山素季与高娃

昂山素季与高娃同罪

通辽市教育局高娃局长

与昂山素季同罪

哼!腐败?编织罪名,捏造证据,陷害忠良罢了

法广:昂山素季被控犯有腐败罪

https://www.rfi.fr/.../20210610-%E7%BC%85%E7%94%B8-%E6%98...

2021/02/12

从共产党专制到民主化,蒙古的政治转型奇迹 / 达希东日布

“事实上,从一开始,蒙古的民主转型就走在一个良性循环的轨道之上。自酝酿转型前夕,反对派的政治抗议活动就没有‘柏林的戏剧性和布加勒斯特的血腥’。一方面,民主派领袖和民众保持了非暴力的抗议形式,另一方面,执政党积极回应民众的要求,对游行抗议表现出容忍,并就自身的垄断执政地位做出了让步。”

-----《纽约时报》专栏作家和评论员,纪思道(Nicholas Donabet Kristof)

1990年,执政长达70年之久的共产主义政党(蒙古人民革命党)的领袖们彻夜不眠,他们激烈讨论着如何应对旷日持久的群众游行抗议活动。虽然早在1986年起,该党就在社会主义制度范围内进行了大规模的政治改革,但却没有消除国民的强烈不满。组织发起抗议活动的民主派精英们咄咄逼人,要求蒙古人民革命党放弃一党专制的垄断执政地位,实行民主选举。于是,蒙古人民革命党内的强硬派便主张尽快动用军警,强行恢复秩序。但大多数党内精英却做出了向群众退让的选择,决定接受民主派的要求。

蒙古人民革命党公开宣布,放弃垄断执政特权,转而展开通过选举重新获得执政的准备活动。毕竟该党拥有丰富的执政经验和遍布全国的各级组织。相反,各种反对党刚刚诞生不久,无论从人数还是从组织力来看,都无法与人民革命党竞争。蒙古是继苏联之后建立的第二个社会主义国家,社会主义制度延续70年之久,蒙古人民革命党因而拥有70年的执政经验和几乎无所不在的党组织。因此,该党在1990年接受民主派和抗议民众的要求而正式宣布开放选举,并不意味着该党已决定放弃执政地位。正相反,蒙古人民革命党以退为进,很快便在开放式选举中以压倒多数获胜。但是,该党在选举获胜之后,却做出了进一步的妥协,令世界惊叹不已。

南京大学政治学副教授郝玲玲如此赞誉蒙古第一次民主选举之后蒙古人民革命党的妥协举措:

“在1990年举行的第一次选举中,人民革命党赢得了国家大呼拉尔(议会)70%的席位。有趣的是,即使在赢得多数票的前提下,人民革命党仍旧显出妥协的姿态,积极地邀请反对党加盟政府并参与选举法和宪法的进一步修订,内阁中也给反对党的代表留出了席位。”

如果说胜者的礼让大度是可以理解的,但反对派表现出的合作态度却也值得评价。毕竟人民革命党独占国家人力物力资源长达70年,而反对党刚刚成立,处于萌芽状态,这种历史惯性造成选举竞争本身就存在着显而易见的不公平。面对这种不公平,郝玲玲这样评价反对党的妥协合作精神:

“耐人寻味的是,民主党派在此情况下,虽然也组织了一定规模的抗议,但并没有质疑选举本身的公正性,只是抱怨选举是一场不公平的竞争,因为人民革命党在选举资金与资源上具有绝对优势。反对党领袖们接受邀请与人民革命党协商解决相关纠纷,力求为将来的选举铺平道路。”

抗争并妥协,也许这才是民主的精髓。郝玲玲对双方的妥协做出如下总结:

“蒙古作为当时刚刚蹒跚起步的民主国家,其政治精英表现出的耐心、冷静、以及对民主游戏规则的虔诚近乎戏剧化。环顾站在相同起跑线上的新兴民主国家,在竞选失败后藉口质疑选举合法性而拒绝接受选举结果的例证不胜枚举,蒙古政治精英对于选举本身的尊重显示出超乎寻常的成熟。”

显然,与中国人相比,蒙古人是幸运的。一方面,抗议的群众没有一个人丧命于坦克和枪弹。另一方面,国家领袖们也没必要为了“换取几十年的稳定”而屠杀手无寸铁的同胞。蒙古人的和平与稳定,不需要付出同室操戈的代价。感谢天佑蒙古。

2021/02/11

2021/02/10

中国强推汉语教学 蒙古民族遭遇文化灭绝

【凯莉出张嘴】2020/09/12|中国强推内蒙汉语教学 少数民族遇文化灭绝?

8月26号,中国的内蒙古教育厅发布了一项「双语教学」新政策。当地以民族语言授课,也就是用蒙古语教学的小学与初中,从9月开学开始,「语文」课必须要改用普通话教学,并且採用国家统一的教材。在接下来的两年,政治、历史的课程也要陆续跟进。这项政策引起了当地居民巨大的反弹。许多内蒙古的人超级不爽,有的上街抗议、有的家长带头让小孩罢课,也有的是老师跳出来反对,说这是文化灭绝啊。甚至一间本来可以收一千多人的学校,搞到最后真的来注册的只有10几个。还有家长突破警方封锁,把被关在宿舍的小孩接回家之类的。通辽市、鄂尔多斯市、呼和浩特市等很多地方都有示威游行,警察也有武力镇压,消息来源很多也很乱。

你可能会问说改用普通话教学有需要这么生气吗?而且官方的说法看起来,这个政策带来的改变其实很小。而且双语教学这件事情其实没有不好啊。从教育开始,给少数民族一项跟多数人沟通的工具,减少对话的障碍,对国家来说不是一件好事吗?

以台湾的经验来看,我们都知道改变语言教育这件事情很严重,但是内蒙古的状况跟当初台湾不一样啊。这个政策影响到的范围不大。内蒙古的人口组成跟西藏或是新疆比起来,汉化的程度高出很多。现在大概2400万人裡面,真正的蒙族人只有大概460万人,也就是17%,还不到五分之一。剩下的其实通通就都是汉人。然后这不到五分之一裡面,又只有60%的人的母语是蒙语。所以在当地学校其实有分成两种,一种是跟其他地方一样,所有课程都是汉语授课。另一种就是从头到尾,都是用蒙文教学的「民族语授课学校」。

民族语授课学校中,数学、自然、地理历史通通都是用蒙文教学而且不管是小学还是中学,本来就有汉语教学。这次的政策就是说,这些”用蒙语教学的汉语课程”,要改成”用汉语教学的汉语课程”。本来学校裡有教的蒙古语课,保持原样不会变动。除了刚刚讲到的政治及历史课程未来改以汉语教之外,其他什么数学地理之类的也没有改变。这样看起来不就是几乎没什么变更,为什么大家反应会这么大?

因为说到底这个就还是在限缩蒙语的环境啊。可是以一个国家的立场来说,人民能够用同一种语言沟通,好处不是比较多吗?只要不是用打压的方式来推动语言,对这些民族来说不是也有好处吗?可是并不是整个内蒙古大部分人都无法用汉语沟通,是要那种老一辈真的一直都住在牧区的人,才会有汉语沟通不便的问题。而且这些民族语授课学校,本来就有汉语的课程。现在中国政府在一个其实没多少帮助的地方大做文章,就让人觉得存心要乱搞。

尤其在少数民族的政策上,习近平打从一开始就在疯狂的打压少数民族啊,怎么可能在其他地方是用强硬手段叫人家汉化,换成内蒙古就变成真心为了人民著想。还是说他跟内蒙古有什么姦情?而且还可以从几个方向来看这件事。一个就是蒙古文化越来越被限缩,那个不满在这一次爆发出来嘛。内蒙古其实整个生活环境就已经是汉语霸权了,公共设施啦、娱乐啦、媒体啦,几乎都是汉语的天下。大概跟台湾的客家话差不多吧。而且这个政策发布的前几天,唯一一个纯蒙语的社群软体BAINU被中国政府禁止啊,这个政策应该就是最后一根稻草吧。另外就是除了语言,接下来政治课程跟历史课程也会被影响啊。历史课怎么教影响有多大,我们台湾人都很清楚嘛。它现在限制只能用国家审核过的统一课程,这个一定有问题啊。

而且世界上官方语言不只一种的国家明明就一大堆,比如说印度、新加坡、马来西亚、瑞士等等,难道这些国家的人民沟通全部都有问题吗?他们会挑出一种语言当作共通的沟通语言,在中国就是汉语啊。推广共用的语言不需要打压地方的语言啦。是不知道一个人是有办法同时学习多种语言的吗?

语言上不用打压地方语言没错。但是在这次引发反弹的民族语授课学校,如果没有全面用统一的课本,主要都用蒙语在教学,培育出来的学生,在观念上一定会与其他汉语体制上课的学生有落差吧。这个不用考虑吗?我在美国去过很多印第安保留区,因为跟美国主流制度不一样,人的想法真的也不一样,这没有好坏的问题,问题是很多企业不愿意进去投资,因为大部分企业为主流打造,在保留区产生落差的时候,它为什么要担这个风险?所以很多保留区真的没有工作机会,真的很穷。

不过一个社会本来就应该可以有很多样貌。对想要留在内蒙发展做在地创生的人来说,在民族语学校上学,生活在汉语的环境,培养出对两种语言文化理解的人才这样不也是一种正面影响吗?重点是是否有给这些人选择的权利。跟中国政府讲选择的权利就考倒我了。以目前习近平的做法来看,为了社会及他自己政权的稳定,他没有打算给人民太多选择。所以这次就是打著双语教育的名字,目的是更加削弱蒙语的地位。

我是觉得要改语言政策可以,但一定要民间参与啦。在很多国家教材裡只是改几个字,都要经过由政府委任的委员会通过,这些委员就是由校长,家长,学者,甚至学生代表来组成,经过充分讨论之后,才能改。你如果经过这个过程,公平公开透明,反弹就不会这么严重。不过民间参与这个事,在中国有可能吗?我特别希望中国的观众,来告诉我们你的想法。

(小粉红快来!)

2021/02/09

一枝独秀:蒙古的政治奇迹 / 达希东日布

“一个中低收入的东北亚内陆国家-----蒙古,直至1990年民主转型为止,从未品尝过民主的滋味,却成功地巩固了其民主成果,跻身于高度民主化国家的行列。俄罗斯与原苏联加盟共和国(包括哈萨克斯坦,乌兹别克斯坦,塔吉克斯坦,土库曼斯坦,阿塞拜疆等)在1990年代实现民主突破之后不久就陷入困境,除去格鲁吉亚依然挣扎在选举民主的边缘之外,唯有蒙古一枝独秀。无论是就内在的社会经济发展水平,还是就来自周边国家的外在压力而言,蒙古本不是一片滋生民主的土壤,但目前看来,民主已经扎根在此。我们不禁要追问:为什么?”

------政治学博士,南京大学副教授,郝玲玲“蒙古貌似并不拥有滋生和呵护民主的土壤,蒙古实则是一个成功民主化的例外。”

------美国政治学家,《民主转型原理》作者,Renske Doorenspleet

“在蒙古,1990年后的经济困境之恶化与民主制度之巩固齐头并进,充分显示出蒙古的民主化进程与经济因素的相对分离。”

-------郝玲玲

-----《纽约时报》专栏作家和评论员,纪思道(Nicholas Donabet Kristof)

二战以后的东亚,紧随日本奇葩式的经济奇迹之后,“四小龙”实现了令人瞠目结舌的高速经济成长。接下来,便是中国改革开放之后持续多年的经济高速增长,这一切都被视为“经济奇迹”。先解决温饱,再达到富裕,然后再谈人权与民主,这几乎成了战后的东亚模式。然而,蒙古国却是一个“另类”,偏要政治民主化先行,一帮“穷人”在亚洲腹地执著地实施了和平式的民主改革,被誉为“高度的民主制度”。随着近些年来蒙古经济的高速增长,以及丰富矿藏资源的开发,通向温饱与富裕的大门已经在蒙古敞开。蒙古国与众不同的发展道路,确实令人吃惊。蒙古人,在亚洲创造了另一种奇迹-----“政治奇迹”。这种奇迹,不仅仅让蒙古的知识精英们沾沾自喜,也让普通民众引以为豪。当酷爱炫富的中国人夸夸其谈“我们有钱!”的时候,蒙古人却不屑一顾地炫耀着另一种无价珍宝:“我们有自由!”

蒙古人的自豪感,从来都不是只用金钱来衡量的。1989年,邓小平下令武装镇压示威群众。而1990年,蒙古的共产党总书记巴特蒙赫却做出了相反的决定。面对抗议的群众,他坚决反对暴力镇压,反而向抗议者做出了退让。多年以后,巴特蒙赫的妻子回忆起往事,对巴特蒙赫当天的举动做了如下描述。尽管时隔多年,每当读到这些平淡却温馨的文字,我相信,每个蒙古人都会感到自豪。

Batmönkh's widow later recounted: "It was March of 1990. Batmönkh was sitting at home, preparing for his speech to the MPRP's 8th Congress. The telephone rang, and after speaking a while he suddenly said "We few Mongolians should never make each other's noses bleed" and threw the phone away. It was not typical of him, he was a very calm person. He then said "Some leaders have come together and asked me to sign something. I'll go there and come back". He kept asking for his tie, not seeing that it was right next to him. To think about it now, he was very flustered and nervous. He went out without eating, just drinking a cup of tea at the door. I stayed at home, nervous that the protestors had clashed outside. In reality, they (others in Politburo and in authority) had asked him to sign a draft of a decree to crack down and scatter the protest outside. People who were present there later recalled that Batmönkh said "I will never sign this. We few Mongols have not yet come to the point that we will make each other's noses bleed," smacked the table, and left the room."

"He had resigned by the time he came home that evening. He didn't say what happened to me in detail. He was never a person to talk much about work. He was a very calm person," his widow said.

|

| 1988年5月 罗马尼亚总统齐奥塞斯库访问蒙古 右一:巴特蒙赫 左一:齐奥塞斯库 |

2021/02/08

蒙古国,是你的祖国,也是我的祖国

一个汉化的杜尔伯特人 / 达希东日布

时间过得真快,一转眼,在乌兰巴托已经度过了两个月的时光。刚下飞机时的激动已经渐渐平静下来,沉淀在心底的,是对这个国家和民族充满好奇的理性探索和感性了解。我来这里的目的相当明确,那就是-----学习。 首先要学习蒙古语。从小在呼和浩特长大,上汉语学校,交汉族朋友,读汉语书籍,看汉语电视。虽然父母和亲戚之间都用蒙古语交谈,但我只能听懂一些日常用语罢了。 甚至,自己这看似强烈的民族意识,也是在渐渐长大以后被历史记载所激发和培养出来的。这得感谢我们的先人,感谢这个民族的缔造者----圣祖成吉思汗。是他们,用自己的人生甚至生命绘制出了那起伏跌宕,波澜壮阔的蒙古史,并将这笔巨大的遗产留给了我,也留给了你,留给了他和她,留给了所有蒙古人。

记得大概是小学三年级的时候,星期天按惯例跟着家长去公园玩耍。路过博物馆和电影宫时,突然看到乡下来的牧民老翁穿着蒙古袍走在街上。孩子的好奇,让我大声喊起来:“爸,你看,蒙古人!” 父亲看了看我手指的方向,好像并没有兴奋,而是沉默片刻之后,淡淡地反问道:“你是什么人?” 父亲的汉语书写能力虽然很好,但是口语总是发不准四声。我突然意识到,父亲也是蒙古人,只是不穿蒙古袍而已。 我自己呢?哦,我想起来了,每次在学校填一些表格的时候,民族那一栏要写上“蒙古”两个字,仅此而已。 父亲没接着说别的,而是领我坐上了公共汽车,我满脑子都是公园里的动物,尤其是那只新来的大老虎。也许父亲觉得我还太小,也许他在等着我慢慢长大,也许……。

说来奇怪,小时候的很多事情都忘记了,但是我却依然记着父亲的反问,依然记着那个从博物馆前面走过的老牧民。回想起来,自己曾经是个不懂事的孩子,慢慢长大以后,先人们才一个一个地打开历史的储藏柜,并告诉你,这是我们的家产,现在,它都属于你。比起那些历史平淡的民族,我们是多么幸运,这笔遗产是多么珍贵。它会带给你强烈的自豪感,让你觉得自己与众不同,甚至让你隐约觉得,你是天神腾格里的选民,带着某种使命降生在这个世界。它让你在逆境中懂得忍耐,它让你在机遇降临时懂得奋进,它让你在风雨中精心呵护这份遗产,并把它传给后代。这份遗产的名字就是-----蒙古。

Mongol,对你来说,这是一个多么美好神奇的词,连发音听起来都那么美妙。 我终于长大了,终于来到了乌兰巴托,来领取并共享这份遗产,带着谦逊和诚意。我给自己做出一个刻薄的决定,在乌兰巴托这几年里,我尽量不接触汉人和内蒙古人,把自己完全浸泡在蒙古这个国度里。我是来学习的,要抛开所有的先入为主的观念,一切从头学起,学习他们的语言,学习他们的歌曲,学习他们走路的样子,学习他们喝酒的习惯,学习他们思考与判断的方式,学习他们的价值观。

当时,蒙古人对中国人和内蒙古人不太好,因此,他们都很难真正融入蒙古人中间。但是,我很快发现了一个例外,他是蒙古国立师范大学的留学生,每天都和蒙古人混在一起,互相打闹拥抱。而这个人,却是个不太会说蒙古语的南京人。这一例外景观,又勾起了我强烈的好奇心,于是,我开始接触这个南京人,准备探索其中的答案。这个名叫杜世伟的男孩,长相完全和南方人一样,只是个头挺高。精瘦而白皙,秀气得有点像女孩。

终于,我成功地约他出来喝酒了,只是他提了个古怪的条件,不去酒馆,要到外边喝,我无奈接受,因为我太想了解他了。我们俩来到土拉河边,河水清澈见底,让人想起腾格尔的一句歌词:“ugaasan tongalag mo'ron”。 从背包里拿出啤酒,俩人开喝,他平静地脱口而出:“土拉河畔,博尔汗下,少年铁木真崛起的地方,七百多年后,我们俩坐在这里喝啤酒”。 我一时无语,胸中泛起一阵静静的激动。过了一会儿,他开始对我解释他的名字,说他的祖先在清朝初年随军迁到南方,后来慢慢与当地人通婚,但他祖先的原籍是杜尔伯特,因此他姓杜。我心里暗笑,随口问道:“那世伟呢?你的全名不是杜世伟吗?” 也许他没有听出来我隐含的那一点点嘲笑,或者是他根本就不在乎我的态度,他不假思索地回答说,我父亲给我起名时用了“室韦”的谐音。他的回答让我惊愕,历史,简直太神奇了,它居然拥有如此巨大的魔力。“蒙兀室韦”,起源于1300年前的蒙古先民,其子孙名曰杜世伟,于1992年初夏,坐在吐拉河畔与朋友喝啤酒。

我慢慢转入正题,开始询问:“有些蒙古人很歧视中国来的蒙古人,甚至把这些人称为Hujaa。你为什么能和这些蒙古人相处得这么好?” 他告诉我,他不会轻易被别人的态度所左右,而是尽量设法改变别人的态度。他还说,有些内蒙古人太脆弱太娇气了,受到一点点冷遇就马上转向,忿忿不平地高谈阔论 “我们中国怎么怎么样的”。 他给我讲了来蒙古之前的经历,在他的大学时代,几乎每个暑假都要去内蒙古旅游,无论在东部还是在西部,都曾因为他的南方人长相而遭到过冷遇,都曾因为他不会说蒙语而遭到过歧视,但他从未动摇过。最后,他微笑着说: “那些歧视过我的人,现在也在遭受同样的歧视,我只是希望他们足够坚强,别那么娇气,别那么首鼠两端摇摆不定。” 他的语气淡定且轻松,却让我再一次体验到----蒙古人的倔强。

两年之后,我离开了乌兰巴托,告别了蒙古国,杜世伟到车站送行。那时,他已经和蒙古女孩结婚,并生了一个男孩。他说话还是那么平静淡泊,却也总是语出惊人:“我拿着中国护照,我还不能说这是我的国家,但我可以说这是我儿子的国家。欢迎你再来我儿子的国家作客。” 我不知道该怎么回答,便转移话题:“你今后有什么打算?” 他的回答再一次让我无语:“我打算把自己的后半生放在这里。”

其实,当时我心里想:“虽然你手里没有蒙古国的护照,但这里就是你的祖国。虽然我今天要离开这里,但这里永远是我的祖国。” 然而,我并没有说出口,因为,我想把自己的倔强,暂时隐藏在心里。所谓倔强,还有一个说法,叫做执著。

2021/02/06

呼麦摇滚:“早春”,图瓦共和国精彩音乐

“ KHOOMEI BEAT”,一支来自图瓦共和国的摇滚乐队。民族风格与现代摇滚相结合,展现了新一代图瓦音乐家的风采。

这首чазын эрте(早春),会让你心旷神怡:

母语,是你心灵的居所,是你唯一的祖国

出自萧沆1987年的作品《Aveux et anathème》,暂无中译。

原文为:On n'habite pas un pays, on habite une langue. Une patrie, c'est cela et rien d'autre.

MGSV将这句话翻译成了“It is no nation we inhabit, but a language”

但这个翻译相对而言是没有力度的。

常用的完整翻译其实是这个:One does not inhabit a country; one inhabits a language. That is our country, our fatherland.

但 rien d'autre其实是nothing else的意思,常见英译没有把这个翻译出来。

试译为:人们栖居于其母语之中,而非国土之内;语言即一个人之祖国,无以替代。

2021/02/05

2021/02/04

全国蒙古族人口最多的14个旗县

中国蒙古族拥有1个自治区、3个自治州、8个自治县、67个民族乡镇

其中14个旗县蒙古族人口占多数,你可以轻松用蒙古语,进行沟通以及交流

在这14个旗县,连绵千年的蒙古文化得以传承

1:青海河南蒙古族自治县 | 蒙古族占 93.21% | 3万7000人 |

2:兴安盟科尔沁右翼中旗 | 86.4% | 22万人 |

3:呼伦贝尔新巴尔虎右旗 | 82.57% | 2万8900人 |

4:通辽科尔沁左翼后旗 | 75% | 30万800人 |

5:呼伦贝尔新巴尔虎左旗 | 73.5% | 3万800人 |

6:锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 | 68% | 6万1000人 |

7:锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗 | 65% | 3万9000人 |

8:通辽科尔沁左翼中旗 | 73.6% | 39万5000人 |

9:锡林郭勒盟苏尼特左旗 | 64% | 2万2000人 |

10:通辽库伦旗 | 64% | 11万4000人 |

11:锡林郭勒盟镶黄旗 | 63% | 2万人 |

12:锡林郭勒盟阿巴嘎旗 | 54% | 2万4000人 |

13:通辽扎鲁特旗 | 49.2% | 15万人 |

14:赤峰巴林右旗 | 48.3% | 9万人 |