2021/02/12

从共产党专制到民主化,蒙古的政治转型奇迹 / 达希东日布

“事实上,从一开始,蒙古的民主转型就走在一个良性循环的轨道之上。自酝酿转型前夕,反对派的政治抗议活动就没有‘柏林的戏剧性和布加勒斯特的血腥’。一方面,民主派领袖和民众保持了非暴力的抗议形式,另一方面,执政党积极回应民众的要求,对游行抗议表现出容忍,并就自身的垄断执政地位做出了让步。”

-----《纽约时报》专栏作家和评论员,纪思道(Nicholas Donabet Kristof)

1990年,执政长达70年之久的共产主义政党(蒙古人民革命党)的领袖们彻夜不眠,他们激烈讨论着如何应对旷日持久的群众游行抗议活动。虽然早在1986年起,该党就在社会主义制度范围内进行了大规模的政治改革,但却没有消除国民的强烈不满。组织发起抗议活动的民主派精英们咄咄逼人,要求蒙古人民革命党放弃一党专制的垄断执政地位,实行民主选举。于是,蒙古人民革命党内的强硬派便主张尽快动用军警,强行恢复秩序。但大多数党内精英却做出了向群众退让的选择,决定接受民主派的要求。

蒙古人民革命党公开宣布,放弃垄断执政特权,转而展开通过选举重新获得执政的准备活动。毕竟该党拥有丰富的执政经验和遍布全国的各级组织。相反,各种反对党刚刚诞生不久,无论从人数还是从组织力来看,都无法与人民革命党竞争。蒙古是继苏联之后建立的第二个社会主义国家,社会主义制度延续70年之久,蒙古人民革命党因而拥有70年的执政经验和几乎无所不在的党组织。因此,该党在1990年接受民主派和抗议民众的要求而正式宣布开放选举,并不意味着该党已决定放弃执政地位。正相反,蒙古人民革命党以退为进,很快便在开放式选举中以压倒多数获胜。但是,该党在选举获胜之后,却做出了进一步的妥协,令世界惊叹不已。

南京大学政治学副教授郝玲玲如此赞誉蒙古第一次民主选举之后蒙古人民革命党的妥协举措:

“在1990年举行的第一次选举中,人民革命党赢得了国家大呼拉尔(议会)70%的席位。有趣的是,即使在赢得多数票的前提下,人民革命党仍旧显出妥协的姿态,积极地邀请反对党加盟政府并参与选举法和宪法的进一步修订,内阁中也给反对党的代表留出了席位。”

如果说胜者的礼让大度是可以理解的,但反对派表现出的合作态度却也值得评价。毕竟人民革命党独占国家人力物力资源长达70年,而反对党刚刚成立,处于萌芽状态,这种历史惯性造成选举竞争本身就存在着显而易见的不公平。面对这种不公平,郝玲玲这样评价反对党的妥协合作精神:

“耐人寻味的是,民主党派在此情况下,虽然也组织了一定规模的抗议,但并没有质疑选举本身的公正性,只是抱怨选举是一场不公平的竞争,因为人民革命党在选举资金与资源上具有绝对优势。反对党领袖们接受邀请与人民革命党协商解决相关纠纷,力求为将来的选举铺平道路。”

抗争并妥协,也许这才是民主的精髓。郝玲玲对双方的妥协做出如下总结:

“蒙古作为当时刚刚蹒跚起步的民主国家,其政治精英表现出的耐心、冷静、以及对民主游戏规则的虔诚近乎戏剧化。环顾站在相同起跑线上的新兴民主国家,在竞选失败后藉口质疑选举合法性而拒绝接受选举结果的例证不胜枚举,蒙古政治精英对于选举本身的尊重显示出超乎寻常的成熟。”

显然,与中国人相比,蒙古人是幸运的。一方面,抗议的群众没有一个人丧命于坦克和枪弹。另一方面,国家领袖们也没必要为了“换取几十年的稳定”而屠杀手无寸铁的同胞。蒙古人的和平与稳定,不需要付出同室操戈的代价。感谢天佑蒙古。

2021/02/11

2021/02/10

中国强推汉语教学 蒙古民族遭遇文化灭绝

【凯莉出张嘴】2020/09/12|中国强推内蒙汉语教学 少数民族遇文化灭绝?

8月26号,中国的内蒙古教育厅发布了一项「双语教学」新政策。当地以民族语言授课,也就是用蒙古语教学的小学与初中,从9月开学开始,「语文」课必须要改用普通话教学,并且採用国家统一的教材。在接下来的两年,政治、历史的课程也要陆续跟进。这项政策引起了当地居民巨大的反弹。许多内蒙古的人超级不爽,有的上街抗议、有的家长带头让小孩罢课,也有的是老师跳出来反对,说这是文化灭绝啊。甚至一间本来可以收一千多人的学校,搞到最后真的来注册的只有10几个。还有家长突破警方封锁,把被关在宿舍的小孩接回家之类的。通辽市、鄂尔多斯市、呼和浩特市等很多地方都有示威游行,警察也有武力镇压,消息来源很多也很乱。

你可能会问说改用普通话教学有需要这么生气吗?而且官方的说法看起来,这个政策带来的改变其实很小。而且双语教学这件事情其实没有不好啊。从教育开始,给少数民族一项跟多数人沟通的工具,减少对话的障碍,对国家来说不是一件好事吗?

以台湾的经验来看,我们都知道改变语言教育这件事情很严重,但是内蒙古的状况跟当初台湾不一样啊。这个政策影响到的范围不大。内蒙古的人口组成跟西藏或是新疆比起来,汉化的程度高出很多。现在大概2400万人裡面,真正的蒙族人只有大概460万人,也就是17%,还不到五分之一。剩下的其实通通就都是汉人。然后这不到五分之一裡面,又只有60%的人的母语是蒙语。所以在当地学校其实有分成两种,一种是跟其他地方一样,所有课程都是汉语授课。另一种就是从头到尾,都是用蒙文教学的「民族语授课学校」。

民族语授课学校中,数学、自然、地理历史通通都是用蒙文教学而且不管是小学还是中学,本来就有汉语教学。这次的政策就是说,这些”用蒙语教学的汉语课程”,要改成”用汉语教学的汉语课程”。本来学校裡有教的蒙古语课,保持原样不会变动。除了刚刚讲到的政治及历史课程未来改以汉语教之外,其他什么数学地理之类的也没有改变。这样看起来不就是几乎没什么变更,为什么大家反应会这么大?

因为说到底这个就还是在限缩蒙语的环境啊。可是以一个国家的立场来说,人民能够用同一种语言沟通,好处不是比较多吗?只要不是用打压的方式来推动语言,对这些民族来说不是也有好处吗?可是并不是整个内蒙古大部分人都无法用汉语沟通,是要那种老一辈真的一直都住在牧区的人,才会有汉语沟通不便的问题。而且这些民族语授课学校,本来就有汉语的课程。现在中国政府在一个其实没多少帮助的地方大做文章,就让人觉得存心要乱搞。

尤其在少数民族的政策上,习近平打从一开始就在疯狂的打压少数民族啊,怎么可能在其他地方是用强硬手段叫人家汉化,换成内蒙古就变成真心为了人民著想。还是说他跟内蒙古有什么姦情?而且还可以从几个方向来看这件事。一个就是蒙古文化越来越被限缩,那个不满在这一次爆发出来嘛。内蒙古其实整个生活环境就已经是汉语霸权了,公共设施啦、娱乐啦、媒体啦,几乎都是汉语的天下。大概跟台湾的客家话差不多吧。而且这个政策发布的前几天,唯一一个纯蒙语的社群软体BAINU被中国政府禁止啊,这个政策应该就是最后一根稻草吧。另外就是除了语言,接下来政治课程跟历史课程也会被影响啊。历史课怎么教影响有多大,我们台湾人都很清楚嘛。它现在限制只能用国家审核过的统一课程,这个一定有问题啊。

而且世界上官方语言不只一种的国家明明就一大堆,比如说印度、新加坡、马来西亚、瑞士等等,难道这些国家的人民沟通全部都有问题吗?他们会挑出一种语言当作共通的沟通语言,在中国就是汉语啊。推广共用的语言不需要打压地方的语言啦。是不知道一个人是有办法同时学习多种语言的吗?

语言上不用打压地方语言没错。但是在这次引发反弹的民族语授课学校,如果没有全面用统一的课本,主要都用蒙语在教学,培育出来的学生,在观念上一定会与其他汉语体制上课的学生有落差吧。这个不用考虑吗?我在美国去过很多印第安保留区,因为跟美国主流制度不一样,人的想法真的也不一样,这没有好坏的问题,问题是很多企业不愿意进去投资,因为大部分企业为主流打造,在保留区产生落差的时候,它为什么要担这个风险?所以很多保留区真的没有工作机会,真的很穷。

不过一个社会本来就应该可以有很多样貌。对想要留在内蒙发展做在地创生的人来说,在民族语学校上学,生活在汉语的环境,培养出对两种语言文化理解的人才这样不也是一种正面影响吗?重点是是否有给这些人选择的权利。跟中国政府讲选择的权利就考倒我了。以目前习近平的做法来看,为了社会及他自己政权的稳定,他没有打算给人民太多选择。所以这次就是打著双语教育的名字,目的是更加削弱蒙语的地位。

我是觉得要改语言政策可以,但一定要民间参与啦。在很多国家教材裡只是改几个字,都要经过由政府委任的委员会通过,这些委员就是由校长,家长,学者,甚至学生代表来组成,经过充分讨论之后,才能改。你如果经过这个过程,公平公开透明,反弹就不会这么严重。不过民间参与这个事,在中国有可能吗?我特别希望中国的观众,来告诉我们你的想法。

(小粉红快来!)

2021/02/09

一枝独秀:蒙古的政治奇迹 / 达希东日布

“一个中低收入的东北亚内陆国家-----蒙古,直至1990年民主转型为止,从未品尝过民主的滋味,却成功地巩固了其民主成果,跻身于高度民主化国家的行列。俄罗斯与原苏联加盟共和国(包括哈萨克斯坦,乌兹别克斯坦,塔吉克斯坦,土库曼斯坦,阿塞拜疆等)在1990年代实现民主突破之后不久就陷入困境,除去格鲁吉亚依然挣扎在选举民主的边缘之外,唯有蒙古一枝独秀。无论是就内在的社会经济发展水平,还是就来自周边国家的外在压力而言,蒙古本不是一片滋生民主的土壤,但目前看来,民主已经扎根在此。我们不禁要追问:为什么?”

------政治学博士,南京大学副教授,郝玲玲“蒙古貌似并不拥有滋生和呵护民主的土壤,蒙古实则是一个成功民主化的例外。”

------美国政治学家,《民主转型原理》作者,Renske Doorenspleet

“在蒙古,1990年后的经济困境之恶化与民主制度之巩固齐头并进,充分显示出蒙古的民主化进程与经济因素的相对分离。”

-------郝玲玲

-----《纽约时报》专栏作家和评论员,纪思道(Nicholas Donabet Kristof)

二战以后的东亚,紧随日本奇葩式的经济奇迹之后,“四小龙”实现了令人瞠目结舌的高速经济成长。接下来,便是中国改革开放之后持续多年的经济高速增长,这一切都被视为“经济奇迹”。先解决温饱,再达到富裕,然后再谈人权与民主,这几乎成了战后的东亚模式。然而,蒙古国却是一个“另类”,偏要政治民主化先行,一帮“穷人”在亚洲腹地执著地实施了和平式的民主改革,被誉为“高度的民主制度”。随着近些年来蒙古经济的高速增长,以及丰富矿藏资源的开发,通向温饱与富裕的大门已经在蒙古敞开。蒙古国与众不同的发展道路,确实令人吃惊。蒙古人,在亚洲创造了另一种奇迹-----“政治奇迹”。这种奇迹,不仅仅让蒙古的知识精英们沾沾自喜,也让普通民众引以为豪。当酷爱炫富的中国人夸夸其谈“我们有钱!”的时候,蒙古人却不屑一顾地炫耀着另一种无价珍宝:“我们有自由!”

蒙古人的自豪感,从来都不是只用金钱来衡量的。1989年,邓小平下令武装镇压示威群众。而1990年,蒙古的共产党总书记巴特蒙赫却做出了相反的决定。面对抗议的群众,他坚决反对暴力镇压,反而向抗议者做出了退让。多年以后,巴特蒙赫的妻子回忆起往事,对巴特蒙赫当天的举动做了如下描述。尽管时隔多年,每当读到这些平淡却温馨的文字,我相信,每个蒙古人都会感到自豪。

Batmönkh's widow later recounted: "It was March of 1990. Batmönkh was sitting at home, preparing for his speech to the MPRP's 8th Congress. The telephone rang, and after speaking a while he suddenly said "We few Mongolians should never make each other's noses bleed" and threw the phone away. It was not typical of him, he was a very calm person. He then said "Some leaders have come together and asked me to sign something. I'll go there and come back". He kept asking for his tie, not seeing that it was right next to him. To think about it now, he was very flustered and nervous. He went out without eating, just drinking a cup of tea at the door. I stayed at home, nervous that the protestors had clashed outside. In reality, they (others in Politburo and in authority) had asked him to sign a draft of a decree to crack down and scatter the protest outside. People who were present there later recalled that Batmönkh said "I will never sign this. We few Mongols have not yet come to the point that we will make each other's noses bleed," smacked the table, and left the room."

"He had resigned by the time he came home that evening. He didn't say what happened to me in detail. He was never a person to talk much about work. He was a very calm person," his widow said.

|

| 1988年5月 罗马尼亚总统齐奥塞斯库访问蒙古 右一:巴特蒙赫 左一:齐奥塞斯库 |

2021/02/08

蒙古国,是你的祖国,也是我的祖国

一个汉化的杜尔伯特人 / 达希东日布

时间过得真快,一转眼,在乌兰巴托已经度过了两个月的时光。刚下飞机时的激动已经渐渐平静下来,沉淀在心底的,是对这个国家和民族充满好奇的理性探索和感性了解。我来这里的目的相当明确,那就是-----学习。 首先要学习蒙古语。从小在呼和浩特长大,上汉语学校,交汉族朋友,读汉语书籍,看汉语电视。虽然父母和亲戚之间都用蒙古语交谈,但我只能听懂一些日常用语罢了。 甚至,自己这看似强烈的民族意识,也是在渐渐长大以后被历史记载所激发和培养出来的。这得感谢我们的先人,感谢这个民族的缔造者----圣祖成吉思汗。是他们,用自己的人生甚至生命绘制出了那起伏跌宕,波澜壮阔的蒙古史,并将这笔巨大的遗产留给了我,也留给了你,留给了他和她,留给了所有蒙古人。

记得大概是小学三年级的时候,星期天按惯例跟着家长去公园玩耍。路过博物馆和电影宫时,突然看到乡下来的牧民老翁穿着蒙古袍走在街上。孩子的好奇,让我大声喊起来:“爸,你看,蒙古人!” 父亲看了看我手指的方向,好像并没有兴奋,而是沉默片刻之后,淡淡地反问道:“你是什么人?” 父亲的汉语书写能力虽然很好,但是口语总是发不准四声。我突然意识到,父亲也是蒙古人,只是不穿蒙古袍而已。 我自己呢?哦,我想起来了,每次在学校填一些表格的时候,民族那一栏要写上“蒙古”两个字,仅此而已。 父亲没接着说别的,而是领我坐上了公共汽车,我满脑子都是公园里的动物,尤其是那只新来的大老虎。也许父亲觉得我还太小,也许他在等着我慢慢长大,也许……。

说来奇怪,小时候的很多事情都忘记了,但是我却依然记着父亲的反问,依然记着那个从博物馆前面走过的老牧民。回想起来,自己曾经是个不懂事的孩子,慢慢长大以后,先人们才一个一个地打开历史的储藏柜,并告诉你,这是我们的家产,现在,它都属于你。比起那些历史平淡的民族,我们是多么幸运,这笔遗产是多么珍贵。它会带给你强烈的自豪感,让你觉得自己与众不同,甚至让你隐约觉得,你是天神腾格里的选民,带着某种使命降生在这个世界。它让你在逆境中懂得忍耐,它让你在机遇降临时懂得奋进,它让你在风雨中精心呵护这份遗产,并把它传给后代。这份遗产的名字就是-----蒙古。

Mongol,对你来说,这是一个多么美好神奇的词,连发音听起来都那么美妙。 我终于长大了,终于来到了乌兰巴托,来领取并共享这份遗产,带着谦逊和诚意。我给自己做出一个刻薄的决定,在乌兰巴托这几年里,我尽量不接触汉人和内蒙古人,把自己完全浸泡在蒙古这个国度里。我是来学习的,要抛开所有的先入为主的观念,一切从头学起,学习他们的语言,学习他们的歌曲,学习他们走路的样子,学习他们喝酒的习惯,学习他们思考与判断的方式,学习他们的价值观。

当时,蒙古人对中国人和内蒙古人不太好,因此,他们都很难真正融入蒙古人中间。但是,我很快发现了一个例外,他是蒙古国立师范大学的留学生,每天都和蒙古人混在一起,互相打闹拥抱。而这个人,却是个不太会说蒙古语的南京人。这一例外景观,又勾起了我强烈的好奇心,于是,我开始接触这个南京人,准备探索其中的答案。这个名叫杜世伟的男孩,长相完全和南方人一样,只是个头挺高。精瘦而白皙,秀气得有点像女孩。

终于,我成功地约他出来喝酒了,只是他提了个古怪的条件,不去酒馆,要到外边喝,我无奈接受,因为我太想了解他了。我们俩来到土拉河边,河水清澈见底,让人想起腾格尔的一句歌词:“ugaasan tongalag mo'ron”。 从背包里拿出啤酒,俩人开喝,他平静地脱口而出:“土拉河畔,博尔汗下,少年铁木真崛起的地方,七百多年后,我们俩坐在这里喝啤酒”。 我一时无语,胸中泛起一阵静静的激动。过了一会儿,他开始对我解释他的名字,说他的祖先在清朝初年随军迁到南方,后来慢慢与当地人通婚,但他祖先的原籍是杜尔伯特,因此他姓杜。我心里暗笑,随口问道:“那世伟呢?你的全名不是杜世伟吗?” 也许他没有听出来我隐含的那一点点嘲笑,或者是他根本就不在乎我的态度,他不假思索地回答说,我父亲给我起名时用了“室韦”的谐音。他的回答让我惊愕,历史,简直太神奇了,它居然拥有如此巨大的魔力。“蒙兀室韦”,起源于1300年前的蒙古先民,其子孙名曰杜世伟,于1992年初夏,坐在吐拉河畔与朋友喝啤酒。

我慢慢转入正题,开始询问:“有些蒙古人很歧视中国来的蒙古人,甚至把这些人称为Hujaa。你为什么能和这些蒙古人相处得这么好?” 他告诉我,他不会轻易被别人的态度所左右,而是尽量设法改变别人的态度。他还说,有些内蒙古人太脆弱太娇气了,受到一点点冷遇就马上转向,忿忿不平地高谈阔论 “我们中国怎么怎么样的”。 他给我讲了来蒙古之前的经历,在他的大学时代,几乎每个暑假都要去内蒙古旅游,无论在东部还是在西部,都曾因为他的南方人长相而遭到过冷遇,都曾因为他不会说蒙语而遭到过歧视,但他从未动摇过。最后,他微笑着说: “那些歧视过我的人,现在也在遭受同样的歧视,我只是希望他们足够坚强,别那么娇气,别那么首鼠两端摇摆不定。” 他的语气淡定且轻松,却让我再一次体验到----蒙古人的倔强。

两年之后,我离开了乌兰巴托,告别了蒙古国,杜世伟到车站送行。那时,他已经和蒙古女孩结婚,并生了一个男孩。他说话还是那么平静淡泊,却也总是语出惊人:“我拿着中国护照,我还不能说这是我的国家,但我可以说这是我儿子的国家。欢迎你再来我儿子的国家作客。” 我不知道该怎么回答,便转移话题:“你今后有什么打算?” 他的回答再一次让我无语:“我打算把自己的后半生放在这里。”

其实,当时我心里想:“虽然你手里没有蒙古国的护照,但这里就是你的祖国。虽然我今天要离开这里,但这里永远是我的祖国。” 然而,我并没有说出口,因为,我想把自己的倔强,暂时隐藏在心里。所谓倔强,还有一个说法,叫做执著。

2021/02/06

呼麦摇滚:“早春”,图瓦共和国精彩音乐

“ KHOOMEI BEAT”,一支来自图瓦共和国的摇滚乐队。民族风格与现代摇滚相结合,展现了新一代图瓦音乐家的风采。

这首чазын эрте(早春),会让你心旷神怡:

母语,是你心灵的居所,是你唯一的祖国

出自萧沆1987年的作品《Aveux et anathème》,暂无中译。

原文为:On n'habite pas un pays, on habite une langue. Une patrie, c'est cela et rien d'autre.

MGSV将这句话翻译成了“It is no nation we inhabit, but a language”

但这个翻译相对而言是没有力度的。

常用的完整翻译其实是这个:One does not inhabit a country; one inhabits a language. That is our country, our fatherland.

但 rien d'autre其实是nothing else的意思,常见英译没有把这个翻译出来。

试译为:人们栖居于其母语之中,而非国土之内;语言即一个人之祖国,无以替代。

2021/02/05

2021/02/04

全国蒙古族人口最多的14个旗县

中国蒙古族拥有1个自治区、3个自治州、8个自治县、67个民族乡镇

其中14个旗县蒙古族人口占多数,你可以轻松用蒙古语,进行沟通以及交流

在这14个旗县,连绵千年的蒙古文化得以传承

1:青海河南蒙古族自治县 | 蒙古族占 93.21% | 3万7000人 |

2:兴安盟科尔沁右翼中旗 | 86.4% | 22万人 |

3:呼伦贝尔新巴尔虎右旗 | 82.57% | 2万8900人 |

4:通辽科尔沁左翼后旗 | 75% | 30万800人 |

5:呼伦贝尔新巴尔虎左旗 | 73.5% | 3万800人 |

6:锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 | 68% | 6万1000人 |

7:锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗 | 65% | 3万9000人 |

8:通辽科尔沁左翼中旗 | 73.6% | 39万5000人 |

9:锡林郭勒盟苏尼特左旗 | 64% | 2万2000人 |

10:通辽库伦旗 | 64% | 11万4000人 |

11:锡林郭勒盟镶黄旗 | 63% | 2万人 |

12:锡林郭勒盟阿巴嘎旗 | 54% | 2万4000人 |

13:通辽扎鲁特旗 | 49.2% | 15万人 |

14:赤峰巴林右旗 | 48.3% | 9万人 |

2020年内蒙古强制推行双语教学问答

来源:matters.news/@Blockflote 原题:内蒙古双语教育27问

作者(译者):Google Translate、Blockflöte和它的朋友们

原文:Bilingual Education in Inner Mongolia: An Explainer

Author: Christopher P. Atwood

今天的中国正在结束一项四分之三个世纪的实验。该实验是针对某些特定族群的少数民族语言教育:蒙古族、维吾尔族、藏族、哈萨克族和朝鲜族。作为中国权力分散的过去和苏联模式的遗产,少数民族语言教育现在正被一种新的“双语教育“模式所取代,在这种新模式中,汉语是教学语言,而少数民族语言最多是一个教学科目,一天一小时。今年夏天,这种新模式被带到内蒙古,引发了可能是近三十年来最大的抗议浪潮。这种“双语教育”的新模式是什么?为什么内蒙古现在是抵抗的中心?

一、政策的变更

1. 问:内蒙古的“双语教育”问题是什么?

答:今年夏天,内蒙古教育局宣布了一项计划,打算在内蒙古的九年义务教育中做出改变。该计划将开始过渡到国家统编的“语文”、“道德与法治(政治)”和“历史”教材。关键是这些课程将以国家通用语言——普通话,进行教学。该政策将从今年9月1日开学之日起正式实施,从一年级和七年级的“语文”开始。明年,它将扩展到“道德与法治”,然后在2022年扩展到“历史”。因此,从2022年开始,如果一切按计划进行,内蒙古所有学生将全部只以汉语学习这三门课程,在中国国家统编教材的基础上。以前,在内蒙古的许多学校中,所有这些科目直到高中都是以蒙古语授课的。

2. 问:这项政策对学校会有什么实际影响?

答:目前,内蒙古的学校每天上课六到七个小时。在典型的蒙古语授课的学校中,前两年的所有课程都使用蒙古语,所有语文课程都将重点放在蒙古语言和文学上。从三年级开始将增加每天一小时的汉语,从六年级到十年级将增加一门外语。

这项改革的实际影响是将三个授课科目改为汉语授课的课程。蒙古语的语言课程已被承诺与“语文”(汉语)一起继续,其余课程(目前为数学,科学,美术,音乐和体育)将继续用蒙古语授课。但是政策文件设想新科目在课程中将更加突出并且在较低的年级进行教学。同时,它也承诺不会增加上课时间。因此,“本地课程”每周上课时间的份额减少,用以增加“全国课程”的上课时间,这不得不减少使用蒙古语的时间。

一个立刻令人关切的方面是现有教师的工作保障。根据官方文件,大多数正在使用蒙古语教学的教师应该能够在一些额外的培训后在夏季转而使用汉语教学。在一些地区,他们设想必须聘请现任或刚退休的具有汉语教学经验的老师在过渡期协助。官方文件还努力向教师保证,这些变化不会影响他们的工作资历或退休金,且如有需要,他们将有接受再培训的机会。

从长远来看,这项政策将对大学产生连锁反应。目前,内蒙古的大学有蒙古语授课的历史和其他社会科学的课程。如果不再有小学时以蒙古语接受这些科目培训的学生,将会发生什么?同样,受训以使用蒙古语教授历史、道德与法治、语文的人的就业机会只会急剧下降。

3. 问:所陈述的政策根据是什么?

答:根据官方的理论,这种变化的主要好处是,“语文”、“道德与法治”和“历史”这三个课程的新国家教材和课程标准是质量最高的。该教材已从2017年起在新疆的民族学校、从2018年起在西藏的民族学校中得到实施——藏语和维吾尔语授课的学校此前已被淘汰,法律主要影响了这些地区的蒙古语和锡伯语学校。文件坚称其他课程不会受到影响,正在进行的蒙古语(和朝鲜语)语文课也不会受到影响。

同时,这些文件突出地引用了中国国家主席习近平对于使用一种通用的语言作为沟通的关键纽带,进而促进相互理解和“共同认同”的强调。它们还提出,提高对国家通用语言的掌握程度是在“就业、接受现代科学文化知识、融入社会”上取得更大成功的基础。

没有得到回答的问题是:为什么不能仅仅将新教科书翻译成蒙古语?实际上,现在内蒙古的蒙古语授课学校中用于道德、政治、历史的课程都是从汉语翻译而来的,没有特别的内蒙古的内容。当前唯一的例外是蒙古语文。

4. 问:“双语教育”对少数民族语言来说不是一件好事吗?

答:在许多国家,学校里每天一小时的少数民族语言学习会被认为是多元文化教育的一大进步。然而,在内蒙古,它代表了该语言在教育上的地位急剧下降。直到现在,在中国的蒙古语授课学校中,所有直到十二年级的课程都使用蒙古语,而从三年级开始加入教授汉语和外语的课程。

教育理论家将语言称为“媒介”(进行教授所使用的语言)或“学科”(正在被教授的语言)。这里的关键问题是,在新政策下,将以蒙古语为媒介来授课的科目将大大减少。

从技术上讲,即使是现在,蒙古语授课的学校从三年级开始都是“双语”的,因为它们也教授汉语。因此,中国有些人说当前的“模式1”双语教育,与新的“模式2”双语教育相对。但总的来说,活动家拒绝使用“双语教育”一词,将其视为使汉语优先于蒙古语的一种方式。历史上新疆和西藏的经验表明,这是一个切实的恐惧。

5. 问:蒙古语的语言能力可以在“双语教育”下得到保留吗?

答:有理由怀疑这是否可能。

首先,有一个明显的趋势——从使用蒙古语学习所有课程到只有少数几门课程是个很大的降级。这是因为中央政府提高对“国家通用语言”的通晓的政策;进一步的降级会在酝酿之中吗?在新疆,“大力推进”“双语教育”的政策从2004年开始,而到2006年,在一些农村地区,纯汉语的教育贯彻到了幼儿园级别。

其次,正如对内蒙古的蒙古语授课学校的大量研究所表明,即使在那里,“隐性课程”也显然将汉族知识和汉族制度看得比蒙古族知识和蒙古族制度更为重要。由于这种隐性课程,甚至是蒙古语授课的学校中的蒙古族儿童也经常忽略蒙古语主导的课程——这种忽略常常导致大学时族群意识提升后的后悔。对三个国家级课程的极度重视使它们成为显然重要的科目——真正重要的科目需要用汉语授课这一含意不会得不到蒙古学生的领会。

第三,这种变化将损害蒙古语授课学校中的蒙古族儿童在各种学科上用母语表达自己的能力。读写能力不是非有即无的,而是发生在一系列社会功能中,必须实践才能成功掌握。从蒙古儿童将被训练以母语阅读、书写、聆听和谈论的一系列学科中删除政治、道德、历史,这将进一步削弱该语言,使其更接近“厨房语言”,只能用于家庭内对话,而缺乏公共的书面和口语用法的词汇和修辞技巧。

在中国,发展的话语是绝对无处不在的——社会的所有方面都可以被分为“发达”或“落后”,所有运动方向都应从“落后”到“发达”。就语言而言,这种观点意味着语言可以“发展”,而且中国所有人都有宪法规定的权利去“发展”他们的母语。中国宪法第4条规定:“各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由。”学校教育是这种发展的关键场所。一项中央政策说了蒙古语言不再能作为语言、政治、道德、历史这些重要学科的媒介,当它被实施时,在中国的发展语境下其信息很明确:蒙古语是落后的,无法发展。

6. 问:蒙古语是否被禁止?蒙古文字是否被禁止?

答:当然不是。甚至坚决反对所计划的变更的人都承认,在内蒙古的蒙古族学校中,蒙古语将继续作为一门学科被教授——尽管批评者说,这相当于将蒙古的母语“像外国语言一样”对待。在公共场所或学校课堂之外,也没有任何禁止使用蒙古语的措施。蒙古语广播和电视仍在继续,鉴于其在向独立的蒙古国展现中国良好形象方面的重要性,它们不太可能被减少。对像Bainu这样的蒙古语社交媒体平台的限制似乎只是暂时的,而且它们显然在重新运行了。

二、政策背景

7. 问:此项政策推行多久了?

答:政策文件提到,全国统一的三个科目课程于2017年9月首次推出。这项政策于2017年在新疆首次实施,接下来于2018年在西藏实施。有报道称,作为蒙古旗(县)之一的锡林郭勒盟也曾试图在2018年施行这一政策,但在遭遇悄无声息的抵抗后无果。官方文件称,今年新课程正扩展到内蒙古、甘肃、吉林、辽宁、青海和四川的学校。此项政策的主要关注点似乎是中国仍存的蒙古语言学校,因为上述地区之中,除了四川(藏语是当地主要的少数民族语言)以外,都有蒙古族自治地区以及使用蒙古语的教育。不过,关于其他五个省级行政区的政策实施细节并不多。

就内蒙古当下的情况而言,此项政策似乎首次于2020年6月在通辽市(内蒙古东南地区一个拥有大量蒙古族人口的地方)披露。与之相关的是,2020年6月4日,中国教育部民族教育司副司长葛维威所带领的代表团,包括一名以“研究员”身份同行的下属,教育部民族教育司教学指导处三级调研员朝格巴依尔(2017年曾任内蒙古自治区双语教学工作领导小组办公室副主任;2018年曾任民族教育司双语处副处长)前往该地视察。

在那次访问中,调研组强调了在掌握“国家通用语言”方面政令的不足以及提升它的需要。6月底,开始出现大量报告显示,从9月份开始,通辽市的教师必须使用汉语来教授国家统一的三门课程中的首门课程(语文)。至7月6日,星期一,首批反对此项政策的请愿开始在通辽地区的微信上流传,其余地区并无太多反响。8月17日,内蒙古自治区教育厅在闭门会议上首次宣布了这项政策将在整个内蒙推广,并命令所有从属行政单位从8月18日开始规划实施。8月23日,内蒙古社交媒体上与“双语教育”有关的帖文遭系统性删除。不过,据报道,该地区外的中国汉族人仍能就此话题进行讨论。

8. 问:这是地方政策,还是来自北京的政策?

答:葛维威等中国国家教育方面政策制定者的参与,以及对国家批准课程和稳步实施的强调,都表明这项政策是由位于北京的中央政府推动的,国家层面的策划者中也包括如朝格巴依尔的一些蒙古族人。具体实施细节正在由呼和浩特市制定,但全面的主动权无疑来自中央。与此同时,地方官员被推到最前面,带头高调地执行该计划。

9. 问:这是否与新疆和西藏问题有关?是否与习近平当局的意识形态集中政策有关?

答:促进国家推动此项政策背后的动力——在“语文”、“道德与法治”和“历史”校订并发布新的中央课程和教材,毫无疑问,有习近平政府统治下转向中华民族主义和意识形态转变的倾向的部分原由。

不过,就当下而言,即使当地条件仍然阻碍着以汉语为媒介的教育在新疆与西藏较为偏远的地区的全面实施,以维吾尔语和藏语为授课语言的教育也已经差不多在新疆和西藏消失殆尽。虽然,至少就理论而言,蒙古语和朝鲜语是中国硕果仅存的、继续被用作教学语言的少数民族语言,不过,如果此类政策在吉林与辽宁的朝鲜族地区实施,也极有可能会对中国以朝鲜语为授课语言的教育产生相同影响。

10. 问:这是否与北京方面的政策学界所提出的“第二代民族政策”有关?

答:是的,非执政党中许多人士认为,新政策是在暗中执行“第二代民族政策”。清华大学的智库之一的中国研究中心教授胡鞍钢、清华大学中央统战部官员胡联合以及北京大学人类学教授马戎等人一直在倡导“第二代民族政策”。

这些人声称,在中国宪法中留有前苏联式的民族自治权是一个错误,且应当被参考“非政治化”的美国式民族政策所代替。在此框架下,民族有单独的平等权利,但没有领土自治权和国家给予支持的教育或文化保存,并把中国的自治区、州、县转变为普通的土地单位,向纯汉语教育过渡。葛维威在六月到访通辽时,曾对这些构想给予了正面的评价。

在今年被推迟到5月21日开幕的中国“两会”上,中国受承认的八个民主党派之一、中国民主促进会的代表提交了一份基于“第二代民族政策”观点的提案,宣称在“国家通用语言文字”的新法律基础上,中国现行法律在新国情下无法满足经济和社会发展以及国家发展的需求。

具体而言,中国民主促进会认为,内蒙古的民族教育政策与通用民族语言文字的推行步调不一致。虽然,中国除共产党以外的政党没有什么太大的政治权力,但他们经常以所谓沿海“先进”地区的公共知识分子论调发表言论。中国民主促进会的这一提案在措辞上与内蒙古的新提案有许多相似之处,比如没有提到“汉语”,而是提到了“全国通用语言文字”。

显然,内蒙古的新政策与中国更富裕、更国际化的地区的许多人的想法一致,这些地区的人们认为,民族自治是前苏联指导下的一种过时遗产,也是中国相对贫穷、偏远的西部地区发展的累赘。

三、教育与内蒙古的蒙古族人

11. 问:内蒙古的蒙授教育已经存在多久了?

答:自1206年创建蒙古字母以来,蒙古语的正规教育便已存在。自1581年起,蒙古族人开始转信格鲁派(黄教)藏传佛教,藏语教育开始变得主流,尤其是在占四成或以上的曾在寺院受教的蒙古族儿童中。然而,即使在蒙古受中国最后一个朝代,清朝(1636–1912)所控制之后,自治的蒙古各盟、部、旗仍继续将蒙古语作为除满语外的官方行政语言(汉语则不得在行政中使用)。地方政府的抄胥每年也都需要培养一定数目的学生。1901年,北京转向新的定居殖民政策(译者注:当指开放“蒙禁”,蒙地各部逐步向内地农民招垦),用汉族农民代替蒙古牧民,除了已存在的藏语寺院外,又建立起了新的汉语学校。作为回应,一场“新学校”运动兴起,它推动世俗化的蒙古语言教育,与汉语教育并存,以作为发展和解放的新道路。从1931年起,这些学校便成为了日占内蒙古境内广泛存在的蒙古语授课的教育系统中的一部分。1945年国共内战期间,相较国民党,中国共产党似乎更能够“理解”蒙古族人对蒙古文化发展的渴望,他们肯定了这一蒙古语教育的政策,因此获得了蒙古族人至关重要的支持。尽管这一政策从形式上越来越受限,但仍延续至今。

12. 问:中华人民共和国对以少数民族语言授课的教育政策是什么?这些政策发生了什么改变?

答:从中华人民共和国成立到1980年代,有五种少数民族语言被用于教学语言,分别是蒙古语、维吾尔语、藏语、哈萨克语和朝鲜语。这些语言不仅用于学习语言以及相应文学,更用于教授数学、自然科学、社会科学以及历史。即使在文革期间,内蒙古的农村地区仍继续实行这一政策。 2000年之后,由于政治动荡,加上政府认为需要监视非汉语使用者,藏语和维吾尔语教育受到越来越多的限制。从2001年起,西藏将汉语学习的开始学龄从三年级提早到了一年级;2010年至今,所谓“双语教育”已被视作推动授课语言改变的标签,使之从“藏语用于授课,汉语作为学科”向“汉语用于授课,藏语作为学科”过渡。而类似的过渡在新疆则更为剧烈。2002至2005年间,新疆的维吾尔语和哈萨克语教学已被汉语教学取代,仅保留每周最多几个小时的民族语课时。目前只剩下蒙古语和朝鲜语仍保留着全科民族语授课的模式。

13. 问:中国的许多方言,例如广东话和福建话,连每天一课时都无法满足。相比之下内蒙古人不应该为此感恩吗?

答:蒙古语与汉语完全无关,甚至与其他任何语言都没有非常紧密的联系,但在很多方面与土耳其语和满语十分相似。 其文字也是用一套独特的字母垂直书写的,起源于中东。而蒙古的文学传统始于《蒙古秘史》,然后延续到诗歌、历史、哲学、小说和其他方面的著作,这些与中国传统完全无关。 因此,不能把蒙古语与形如上海话(吴方言),福建话(闽方言),广东话等汉语方言相提并论。文字上,不同方言区的文人墨客在历史上也都一直用通用的文言文写作,这也与蒙古语截然不同。

14. 问:为什么蒙古语教育对内蒙古如此重要?

答:即使是草原游牧民族,蒙古人仍然重视教育。不论其他游牧征服者如何,蒙古人都重视文化、教育以及宗教和哲学传统。蒙古人毁灭巴格达或其他地方的图书馆的说法只是传说,没有事实根据。在20世纪之前,学习佛教作为成吉思汗及其继任者的传统历史和习俗受到高度重视。蒙古族的学校规模不大,但数量众多。欧文·拉铁摩尔(Owen Lattimore)曾于1920年代称,根据他的经验,游牧蒙古人比在草原上定居的汉人农民更具文化素养。

由于20世纪初的“新学校”运动,学校教育对内蒙古人具有深远的意义。该运动还与蒙古民族主义密切相关,其支持者还经常参加泛蒙古运动,推动内蒙古加入独立的蒙古国(当时的蒙古人民共和国)。尽管后来民族主义政治运动陷入僵局,教育依然受到蒙古族人的重视。对于许多人来说,文化民族主义和教育复兴已成为政治民族主义的替代品。启蒙和教育成了守护蒙古人民未来的方式。也因此,教授蒙古语的公立学校对蒙古人来说,有如佛教寺院之于藏族,伊斯兰节日之于维吾尔族,具有深远意义。

15. 问:不是所有蒙古人都会说汉语吗?

答:那些认为蒙古人已经被完全同化(汉化)的偏见归结于以下几个原因:1)与维吾尔人和藏族人不同,内蒙古的蒙古人没有重要的城市传统,因此市区没有具有明显的蒙古族城市住宅建筑风格——呼和浩特的藏传佛教寺院和其他一些城市是特例。 2)市区的蒙古人也因此通常是受汉族企业和工作单位雇用的,他们往往会说一口流利的汉语。 3)由于内蒙古的旅游和通讯业的基础设施由汉语垄断,对外均以汉语作为媒介语言,外来游客往往会想当然地以为,本地蒙古人与内蒙古外的人(无论是中国人还是外国人)会面时,除了一些很刻板的蒙古俗语以外都只会说汉语。

然而,那些实际上会说蒙古语的人,无论是来自独立蒙古国的游客还是偶尔几个会讲蒙古语的蒙古研究专家,都会发现,在内蒙古城市地区和内蒙古以外的一些城市,如北京,都存在着由蒙古语使用者构成的亚文化圈。内蒙古社交媒体(例如Bainu)便提供了可以在纯蒙古语环境中进行交流的机会。

16. 问:蒙古族人仅占内蒙古人口的17%。他们是否有可能长期考虑保留蒙古语言?

答:尽管这的确说明了蒙古人在整个内蒙古人口中占比很小,但这一统计数字极具误导性。除了几个大城市和人口稠密的农业县外,内蒙古境内存在着大量的旗(县),人口集中在那里进行放牧或混合牧耕。其中有十个旗,蒙古族占人口的绝大多数。另有五个旗,蒙古族人口也超过了总人口的三分之一。即使在蒙古人所占比例很小的旗中,他们也经常聚居在一起,形成本地的多数。但是,由于蒙古人占多数的这些地区人口密度往往较低,在总体统计中很容易被忽略。

也就是说,城市化进程无疑加快了蒙古族和汉族人口的居住融合。诸如“生态移民”等有针对性的计划在牧区加快了中国城市化的总体趋势,该计划通过将大多数居民安置在附近城镇或市区已建成的公寓楼中,来应对草原地区(实际或据称)的过度放牧。尽管搬迁在不同地区产生了不同的成效,但这总是伴随着农村学校(通常是蒙授学校)的关闭。同时,采矿业的扩张也让许多曾经蒙古族人的聚居区内建立起了几乎全是汉族人的新社区。

随之而来的是蒙古族人与汉族通婚的增加。 1982年,约14%的婚姻是蒙古人和汉人之间的混合婚姻;如今,新婚蒙古人中有达40%的婚姻与汉人伴侣缔结。但是,这个数字仍然很不平均,大部分蒙古族聚居区内鲜有蒙汉通婚。

17. 问:内蒙古有多少百分比的蒙古族人仍会说蒙古语?

答:由于在定义“谁是蒙古人”,以及“怎么样才算使用一种语言”上存在分歧,这个问题不好回答。在1980年代初期,有许多之前被当作汉族的人,用各种理由声称他们祖父母那一代有蒙古族,便成功地将民族更改为蒙古族。然而,他们大多数都不属于蒙古社会圈子,而且几乎没有人讲蒙古语。因此,单从社会语言学的目的出发,把注册为“蒙古族”的中国人统统视为蒙古人,是很有可能出错的。同样,面对母语相关的问题时,人们通常会根据他们认为应该如何回答,或希望能够回答的方式去给出回应。

到1988年为止,据估计有近80%的蒙古人以蒙古语为母语。目前,这一比例下降到大约60%。与通婚和人口统计数据一样,这个数字没有什么参考意义,各地区当地居民蒙古语能力差异实在太大。

18. 问:蒙古族父母是否仍希望为其子女提供蒙古语教育?

答:在1990年代中国宣布实施中国特色社会主义市场经济(自由市场经济)后,以前的少数民族语言教育模式遇到了新问题:尽管内蒙古自治区雇用了相当多的重视少数民族语言的少数民族干部、教育工作者和文化工作者,然而在商业和工业领域特别是由汉族主导的私有制企业里,往往讲汉语。这样的企业不太可能从蒙授学校里聘用人才。

如此一来,蒙古族人选择蒙授学校的人数便从1990年的60%下降到如今的30%左右。同时也有为讲蒙古语的人开辟的一些新的机会,以在蒙古国经营的中国投资者或在中国经营的蒙古公司为代表。现在,许多内蒙古学生也选择在蒙古国留学,而中国政府也为来自蒙古国的学生在内蒙古学习提供了丰厚的奖学金。

19. 问:有说法认为“第二代民族政策”对于解决少数民族的落后,文盲率高和交流蔽塞等问题具有必要性,该如何反驳?

答:基于“第二代民族政策”所设的学校建立在对中国所有少数民族的刻板印象上,即“贫穷”和“落后”。在中国,甚至蒙古人自己也普遍有这种印象。因此,仍有不少人认为,保持以少数民族语言为授课语言的模式必将导致教育质量的落后并拖累发展,这样的论调在中国的语境下很能站得住脚,但禁不起推敲。

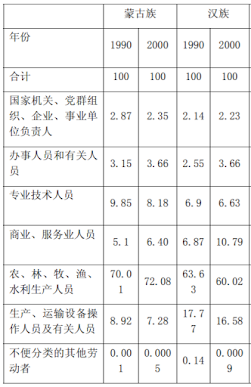

如果用文盲率来衡量落后,那么在内蒙古这样的印象是错误的。实际上,内蒙古蒙古人的识字率比内蒙古的汉族人要高。 根据1982年内蒙古12岁以上的文盲统计可得,蒙古族的文盲率为24%,而汉族则为26%。

内蒙古的教育也不乏素质。针对当前的危机,使用笔名“红马读书会”的一位或多位作家指出,内蒙古东部的沙巴格村只有1,268人,所有蒙古人都以蒙古语接受教育,但村子已经培养了十名在读或已毕业的博士生,17个硕士和290多名大学毕业生。正如他的结论所说:“内蒙古的这种民族教育制度是对中共民族政策的成功实现”,它没有被破坏,因此不需要修正。

四、对新政策的反对与未来的前景

20. 问:内蒙古活动人士对这项新政策有何回应?

答:目前内蒙古的蒙族人正在积极请愿。7月6日该政策公布后的两天内已有4,200份请愿流传出来。毫无疑问那之后还有多得多的人联署。遵循中国的常规做法,请愿人都用红色墨水摁手印,有时还写上他们的身份证号并签名。许多这样的请愿书已分享在社交媒体上。据说反对意见在锡林郭勒盟——内蒙古中东部的一个地区,蒙语方言标准的制订以该区为参照——特别强大。有些人分享了视频,其中苏木(乡镇级单位)展示的请愿书声称每家每户都签了名。

社交媒体上广传的一份请愿书上,有八十五名蒙古族小学教师签名,该小学位于锡林郭勒正蓝旗。他们模仿了革命前内蒙古著名的多归轮抵抗运动,签名围成一个圆圈以防领头人被单挑出来杀一儆百。其他很多学校也纷纷效彷。内蒙古最受欢迎的九支乐队也在社交媒体上分享了反对新教学议案的请愿书。

匿名传单同样大量散发,呼吁在内蒙古的全部十二个主要行政中心进行示威。他们还主张从9月1日星期二开学日开始发动师生罢课。流出的视频中能看到乡下的家长聚在乡镇寄宿学校外来带孩子回家。虽然外人难说得准,但是师生罢课的呼声似乎正逐渐受到关注。

请愿者们压倒性的强调是:以蒙语为媒介的教育已经成功,并在中华人民共和国存续70年。因此他们声称只是单纯捍卫既有的成功政策,不要求任何新权利或中国宪制结构的变化。

请愿者指责新政策既违反民族自治法,不符合中国对使用和发展自身民族语言的权利的宪法保障,又违背习近平思想的精神、破坏蒙古族人和汉族间的民族团结。计划中示威游行口号应该是“非政治性的”,单纯专注于保卫法律承诺的语言权利。毫无疑问,这种姿态中充满话术考量、以及真心维护现有制度框架的承诺。至于其中有几多(缓和政治风险严重性的)实用主义权衡、又有几多诚心诚意的认同就很难说清楚了。

还应指出,许多蒙族人认为“第二代民族政策”的倡导者是该政策的源头,这些倡导者确实认为中国民族政策的宪制框架存在根本缺陷、需要修改。从这个角度来看,说新政策的反对者(而非支持者)更能代表中国现行的基于宪法的民族自治政策倒是事实、并不夸张。

21. 问:当局对此又有何反应?

答:从请愿和示威活动的公开性来看,很明显蒙古族干部和同情他们的汉族同僚肯定在幕后给运动提供了相当多的支持。尽管该政策有“玫瑰花下”(即保密)的性质,起初该问题在社交媒体上的讨论并未被禁。但作为山雨欲来的预兆,著名历史学家齐木德道尔吉——他拥有波恩大学博士学位,是内蒙古大学的蒙古研究中心主任——因制作9分钟的爆红影片批评新政策于8月7日被免职。

8月23日,蒙古语社交媒体应用程序Bainu关闭,同时微信和其他中国网站也删除了“双语教育”的讨论。许多蒙古族人表示深夜接到警察电话要求他们停止参加运动,并威胁说参与之后举行的示威或罢课的人会遭到开除。

8月28日,呼和浩特市警察开始驱散收集请愿书的公共集会,活动人士受邀到警察局“喝茶”(这在中国是一种常见的警告方式)。

第二天,官方媒体以中共内蒙古自治区党委书记石泰峰的名义高调保证:有五件事不变:

全区民族语言授课中小学其他学科课程设置不变,

使用教材不变,

授课语言文字不变,

蒙古语文、朝鲜语文课时不变,

现有双语教育体系不变蒙古族中小学的其他课程不变。

“五个不变”作为口号不过重申了官方文件中已有的承诺;重要的是,它将党的权柄牢牢地支在了新语言政策的背后。

22. 问:这是内蒙古政府第一次尝试缩减或清除蒙古语媒介教育吗?

答:不是。1990年代开始就有零星的尝试去限制蒙古语媒介教育。这项建议是在1993年提出的,但由于干部意见反弹、特别是内蒙古东部的干部们的反对而失败,内蒙古东部的蒙语教育传统特别浓厚,那里也是许多蒙族干部的出身地。2018年有另一次尝试,似乎又随着内蒙干部的意见动员失败了。这些插曲树立了一种范式:通过在体制内工作来捍卫蒙古语。蒙族干部的支持在这一策略里至关重要。尽管蒙族人仅占内蒙自治区人口的17%,但他们占干部的三分之一以上,其中包括自治区政府主席和好几个副主席(尽管自治区的中共党委书记不是)。

23. 问:谁在领导抗议?是内蒙古之外的人吗?

关于这项新政策及抗议的信息打一开始就经由社会、在地地方和亲戚的网络传播到了内蒙古以外的地区。在这些网络中,在日蒙族人扮演着关键角色。直到最近,由于历史和语言原因、日语仍是内蒙古的蒙古语中级学校中被最广泛教授的外语——在这些学校中用英语代替日语是用更广泛的全国教育取向统摄内蒙古教育的另一方面。许多内蒙古学者、例如杨海英、在日本拥有成功的事业,并成为了请愿和传播这一回运动的谘讯的关键人物。美国的南蒙古人权信息中心也发挥了类似作用。海外蒙古人常常把内蒙古抗议的新闻包装得更加激进,将新政策视作长久以来汉语同化计划的高潮。目前尚不清楚这类观点在内蒙古内部能够获得多大程度的共鸣。

24. 问:我们听说很多新疆与西藏的事,内蒙古则不多。这几者情况有多类似?又有多不同?

答:比起维吾尔族和藏族,中国的蒙古族有时被说成“模范少数民族”——这一定义更普遍地用在中国朝鲜族身上。内蒙古存在蒙古民族主义,1920年代中期到1940年代这是一支强大的力量,时至今日仍以地下状态延续。然而到1952年为止,绝大多数反共的蒙古武装抵抗势力都被镇压了。逃往独立的蒙古国的难民并不常见,也没有像2008年拉萨骚动、2009年韶关私斗以及随后乌鲁木齐相应的示威那样大规模、高度醒目的民族冲突事例。

蒙古民族主义打从19世纪后期诞生起就一直是高度世俗的。这种世俗主义连同在莫斯科领导的国际共产主义运动中的普遍参与,构成了蒙区东部的蒙古民族主义运动与中国共产党结成强大同盟的基础。“文化大革命”期间,蒙古族人遭受了大规模的残酷民族清洗,联盟因此受到了深重的破坏——这就是所谓的“内人党”案,罗织建立在一个秘密的蒙古民族主义者党团仍然存在并操控着内蒙古的政策的指控上。用一位作家的话说,“文化大革命”后许多蒙族人的感受是:“作为对我们奶白善意的回报,我们遭了黑咒。这些话原本是写“四人帮”的,但后来常常被蒙族人用在中国政府整体上。

即使有这些不满,蒙古民族主义仍专注于世俗教育,而世俗教育是国家控制和资助的文化生活领域,这使得比起西藏或新疆来说、受过良好教育的蒙族人与党国的伙伴关系相对更和谐。内蒙古的社会文化仍属于汉人“易懂的”,而从伊斯兰恐惧症和世俗主义叙事关于“愚昧迷信”的角度看、维吾尔族和藏族的社会文化则并非如此。

内蒙古的确有民族主义者的想法超出中国法律框架之外,但公开的蒙古民族主义激进表达要少得多,中国政府对内蒙古的压制力量也远不及西藏或新疆——中国以外的蒙古民族主义者经常感叹于此。而当异议浮现时、比如2011年一名抗议牧民被煤矿的卡车司机杀害引发的一连串抗议,与压制的“大棒”相伴随的“胡萝卜”通常以资助蒙古文教机构的名义挥舞起来。

更重要的是,即使在那些适应该体制的人中也有种强烈的意识,认为蒙族人是拥有共同利益的族群主义(ethnonational)集体,这份利益可能得到中国政府强化,也可能被出卖。蒙族人常常接受的“模范少数民族”定位有对中国政府的无条件忠诚,但与此同时也有机会转化成对中国政府不守信用的控诉。活动人士声称新政策危及“民族团结”便是一种隐含的威胁,即这种遭背叛的情绪可以在今时今日重新引入作为回应。

25. 问:现在施行新政策的理由是?有何长期动因?

答:从长期来看,蒙语授课教育一直在缩减,1990年以来持蒙古语的学龄儿童比例下降了约一半。“生态移民”和其他政策加速了城市化进程,减少了不同民族居民的分隔。不断变化的劳力市场使蒙语中学的毕业生越来越难找到工作。同时,中国民族主义的兴起、维族和藏族民族主义运动威胁中国的地缘政治利益的观感以及新晋的“二代民族政策”运动表明:在公共生活中公开表达民族多样性的空间正趋亏缺。

所有这些因素使该政策的实施更加可行。然而即使了这一步也要记住,执行文件预想到了可能需要大量的新任和临时教师来弥补现有汉语教师不足的可能性。蒙古语教育可能会缺乏活力,但它绝不会消亡。

这里可以与西伯利亚的布里亚特蒙古人进行比较。苏俄革命后,布里亚特蒙古人在俄共政府的帮助下创建了以布里亚特民族语言为媒介的学校教育体系——这正是1940年代开始在内蒙古采用的学校制度的模板之一。它在斯大林的大清洗中和赫鲁晓夫的解冻时期幸免于难。但1960年代中期开始布里亚特语授课的课程逐渐减少,最终在1970年代中期淘汰,剩下的布里亚特语变成单独一门教学科目和广播电视的空壳。尽管苏联这个案例中没有市场经济因素,用于解释变化的许多长期因素仍与内蒙古正发生的事情类似:城市化,劳动力市场的多样化,从早期的自由化趋势回撤。结果,布里亚特人的民族语言能力进一步下降,以至于现在布里亚特语几乎成为一种纯粹的乡下“厨房”语言、绝少在公共场合使用,多数布里亚特城市居民甚至在家里都不讲它了。

26. 问:有什么具体短期动因吗?

答:目前尚无法得知新政策的实施有何具体短期动因。近年来教育和价值观体系的集中化和控制显然已成为习近平政府的管制重点。看课程设置和教材同一化的过程我们便能知道:自2017年以来中央政府一直希望在民族自治区域施行更大的语言、教育和意识形态统一。Covid-19大流行打消了犹豫不决的一个主要原因:蒙古国与内蒙古自治区之间日益紧密的社会联系。中国与蒙古国边界的关闭、以及在日蒙族侨民往内蒙古的私人旅行断绝,至少移除了造成不确定性后果的一种可能源头。

27. 问:抗议有多大可能成功?

答:1993年和2018年的成功抗议也许是这次运动的典范。当时推动变化力度不大,因此民众动员的范围也不广泛。2011年内蒙古发生了一系列游行示威,事情缘于在一场反对采矿公司圈占当地草常的地方示威中,一个卡车司机杀死了一名牧民。结果是一些新环境法规出台,当地中共党政领导遭到撤职,并处决了卡车司机。

但这一回运动的最好先例可能是1981-82年的大型学生游行,内蒙古的蒙族学生示威反对种植业持续凌驾于牧业之上,以及政府资助汉族外来移民进入内蒙古。这些示威以部分的胜利而告终。政策给予放牧优先权,并有条件地赦免了示威者。这大概是如今抗议最现实的积极结果:撤销新政策,维持现状以及不对参与者和领导人施加迫害。

不幸的是,即使实际的政策施行是在地区一级、没有中央机关的直接参与,但公布该政策的新闻广播明确提到了该中央的支持。因此似乎不太可能出现那种让步,比如由自治区领导为错误政策背锅、然后让局势回到从前来之不易的平衡状态。

此外,当前这个时机怎么看都不吉利。大瘟疫导致全球性的人际关系纽带的断裂,中国与外部世界的交往面临显而易见的危机,在新疆和西藏镇压持续不断:这一切都使得人们难以想象在这个节点上中国政府会公开让步。9月1日恐怕将会有一场大阵仗的镇压,罚款,示威胎死腹中,几个领头人被挑出来惩处,人们沉着脸忍气吞声。

短期内8月29日提出的“五个不变”口号会横身挡在从“模式1”双语教育(蒙古语为媒介,汉语作为科目)向“模式2”(汉语为媒介;蒙古语作为科目)的转变中间。即使这就是结局,需要得到大调门的再三保证才不会有进一步的变动这件事表明,只有持续的抗议才能减缓蒙古语教学的衰落。

9月1日的示威号召特别警告说:“由于抗议可能不得不持续许多天,请做好心理准备。”如果真的出现大规模的游行示威和/或师生的罢课,那么社交媒体上通过请愿表达的公开反对无疑会给当局提供大量目标,假如当局决定大规模镇压的话。如果罢课真的引起了人们注意,并且当局进一步采取行动、实践开除罢课罢工的蒙族教职员的威胁,当局就有了必要和机会一蹴而就地改造内蒙古学校。在短期内这样的回应也许是可行的,但这意味着蒙古族人尤其是受过教育的精英与中国政府的关系将发生根本性变化。